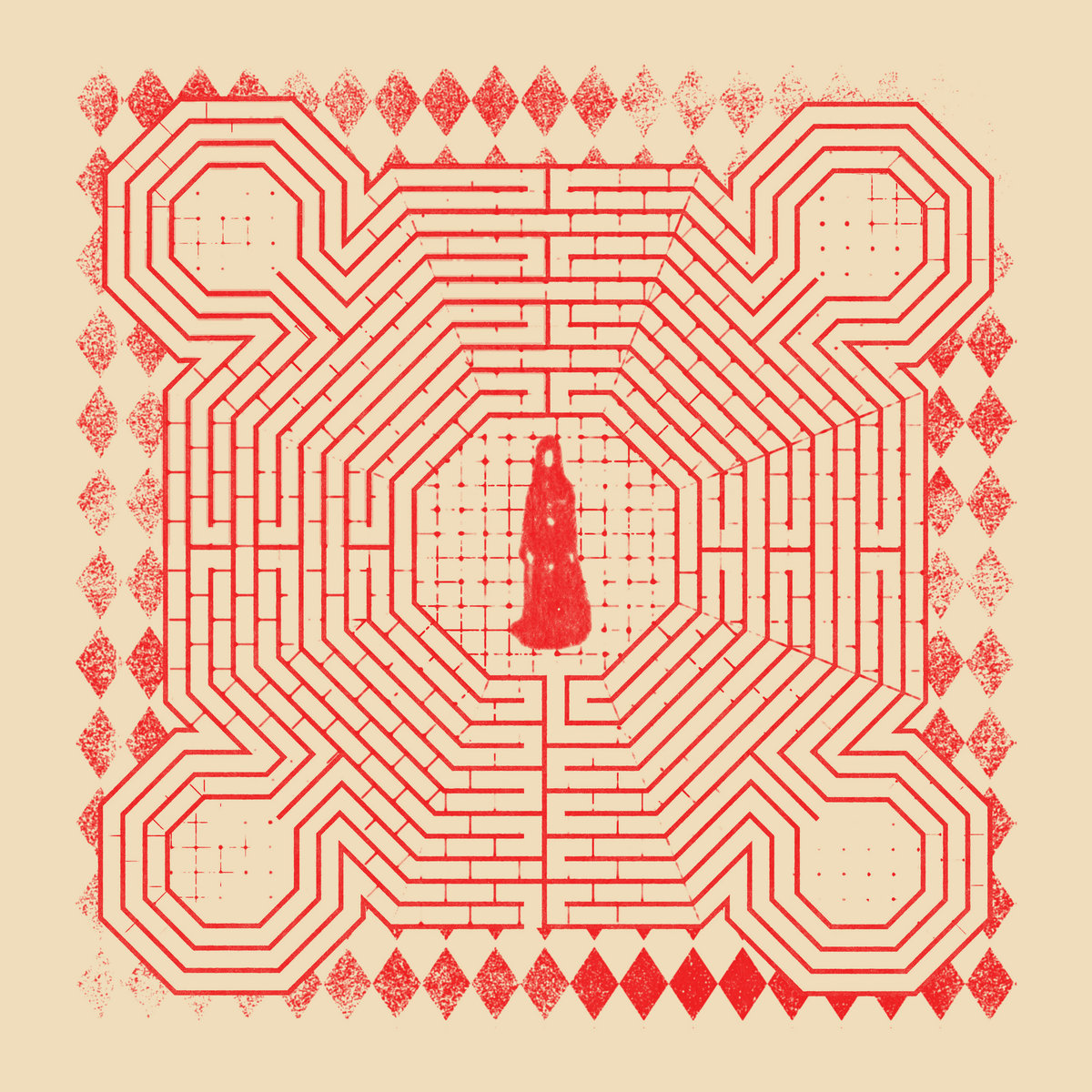

SLOWDIVE, Everything Is Alive

Con il loro disco omonimo del 2017 gli Slowdive avevano compiuto un mezzo miracolo. Tornare alla musica dopo una pausa ventennale, rientrare nel giro da grandi vecchi dello shoegaze in un mondo dove lo shoegaze non era esattamente il genere di punta, con lo stesso sound di un tempo, proprio come se non fosse successo nulla, come se fossero stati tirati fuori dall’ambra, o risvegliati dal coma, il giorno prima. Con la stessa voglia, la stessa gentilezza, la stessa qualità sognante della scrittura (più che riscontrabile anche nei lavori dei Mojave 3) che, alla notizia del loro scioglimento, aveva lasciato nei fan la sensazione di essere orfani di qualcosa di grosso, forse addirittura di una fetta di immaginario condiviso.

Everything Is Alive arriva a qualche anno da questo ritorno e contribuisce a marcare la maturità di questa seconda fase, è un disco di persone adulte che sanno ancora raccontarsi riuscendo a parlare a un pubblico sempre nuovo, pur senza abbandonare le cifre stilistiche tipiche dello shoegaze. Nonostante il covid e i lutti a esso correlati sofferti da due Slowdive, nonostante la complessità di questi nuovi tempi e le chitarre riverberate (D: quali effetti usate? R: tutti) che seppelliscono le voci, nonostante le cupe batterie che pulsano nascoste da strati e strati di sedimenti sonori, gli arpeggiatori e i synth di Everything Is Alive riescono a rendere questo disco un’opera limpida, quasi da tuffarcisi, da volerci vivere dentro in un perenne crepuscolo dai colori accesi.

Il singolo “Kisses”, accompagnato da un video girato in una Napoli notturna e brulicante, è un pezzo che potrebbero avere scritto i New Order, una cosa bella da ballare e da sognare, che rende palpabile tutto l’amore, spesso dichiarato dalla band, per la scena post-punk e per Siouxsie in primis. “Prayer Remembered” è la “Twin Peaks” di Badalamenti che incontra i Cure e va a lambire i territori del post-rock, la finale “The Slab”, più tirata e compatta, è l’unica ammantata di una certa inquietudine, coerente con il tono generale dell’album: il frutto ibrido, ma felice, di un lavoro di gruppo partito da una cospicua quantità di demo elettroniche di Halstead e filtrato dalle esigenze più chitarristiche (anche pensate in ottica di tour e di ingombri) degli altri. Un frutto di lunga maturazione, soprattutto per il complicato tragitto delle scelte stilistiche fatte da Halstead nel primo mixaggio, poi sfociate nella collaborazione con Shawn Everett (War On Drugs, Beck, Perfume Genius, Vampire Weekend…), chiamato, direi, a fare ordine, come spesso capita quando ci si perde troppo nelle anse degli ascolti e dei provini.

Tutto è nuovo e derivativo allo stesso tempo, come in Black Mirror dentro San Junipero, e nulla va fuori posto. Tutto rimane quello che era ormai trent’anni fa e lo shoegaze si conferma un bellissimo parco giochi in cui giocare, di quelli in cui non tutti entrano, perché temono il tramonto e le panchine vuote, parchi da sempre frequentati da vecchi e da ragazzini che condividono la stessa sottile venatura di malinconia, anche nelle espressioni più pure della gioia.