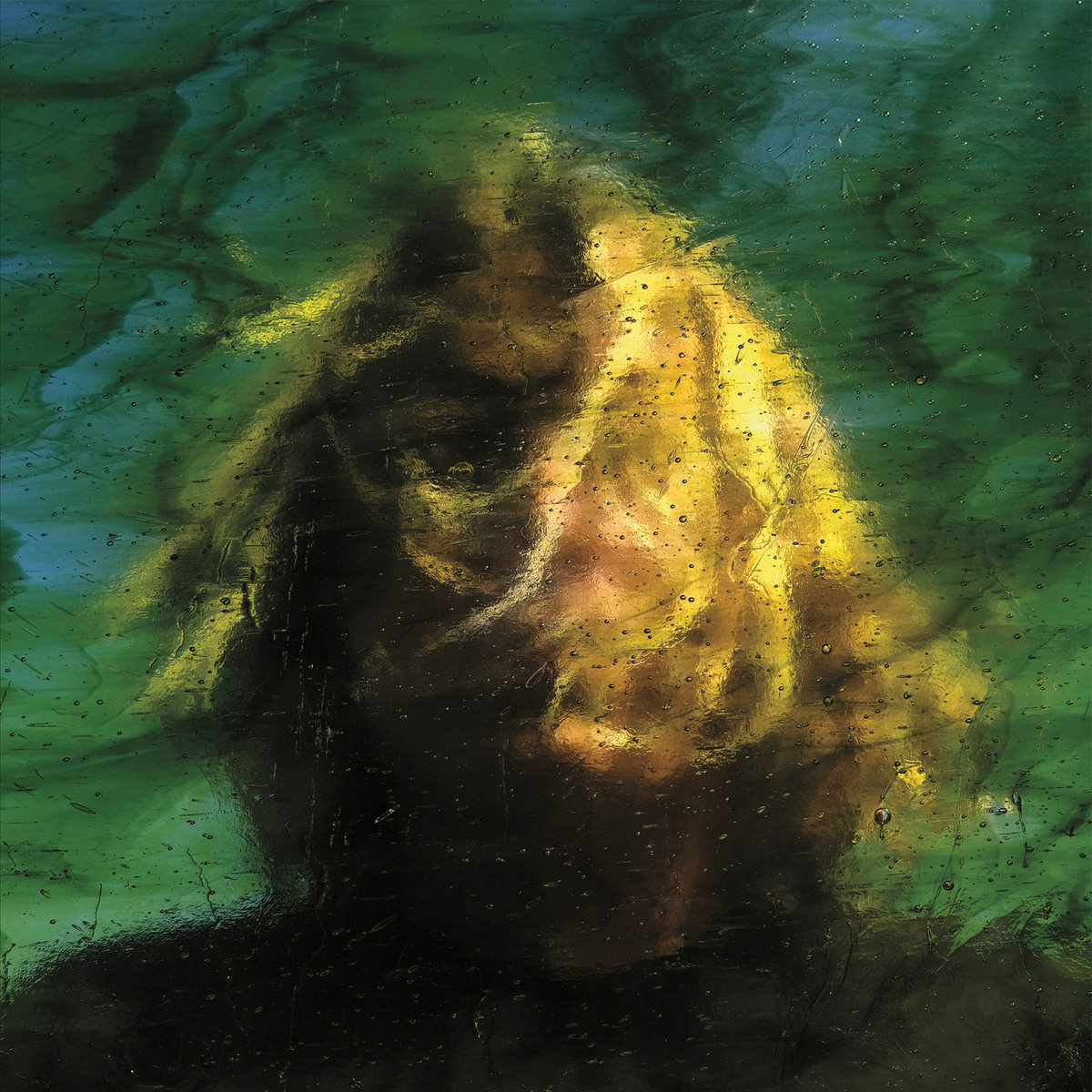

TY SEGALL, Three Bells

Quindici brani, un’ora abbondante di musica. Un nuovo album a due anni dal precedente, tre in totale a oggi in questa prima metà di decennio – ricordando il più elettronico Harmonizer del 2021 e il più acustico Hello, Hi del 2022. Questo, Three Bells, per continuare a dare i numeri, è (almeno) il quindicesimo della saga (l’undicesimo per Drag City), senza contare le parallele gesta dei Fuzz. Non devono suonare le campane per rendersi conto o ribadire che Ty Segall, stavolta diviso tra chitarre e batteria durante la fase di songwriting, è inarrestabile, anzi iperprolifico, e che magari una maggior parsimonia avrebbe giovato sulla memoria a lungo termine dei vari dischi, tra i quali spiccano tuttora probabilmente gli altrettanto corposi Manipulator e Freedom’s Goblin. Il biondino californiano, erede attitudinale di John Dwyer, sta all’iperproduzione da solista quasi come i King Gizzard & The Lizard Wizard – affini nella lisergica inquietudine di fondo – stanno a quella di gruppo, oppure sta al garage rock indipendente che è garanzia di buona fattura come Jack White sta ormai a quello mainstream.

Qui la co-produzione è di Cooper Crain, mentre ci si affida sempre all’ottima Freedom Band di supporto, formata da Mikal Cronin, Emmett Kelly e Charles Moothart (anche lui nei Fuzz), autori assieme delle sgassate elettriche di “Move”, con la moglie di Segall, Denée, a dare ulteriore man forte nella scrittura – avviene in una manciata di episodi – e alla voce, proprio come nel duetto conclusivo di “What Can We Do”. Non ci si sposta dallo psych rock tanto amato e sciorinato al solito in dimestichezza, quando più heavy quando più folky, eppure il bello è che, pur sapendo in che perimetro ci si andrà a muovere, questi movimenti sono del tutto schizzati e imprevedibili, forse perché l’intento era assecondare l’inconscio, in dialogo paranoico con sé stessi. Come girovagare nel giardino di casa e trovare sul prato tante orecchie da raccogliere. Il dato di fatto è che i momenti godibili abbondano, dai riff impertinenti di “I Hear” al ritornello soulful di “Hi Dee Dee”, sino alle canzoni già apprezzate come singoli (“Void”, “My Best Friend”, “Eggman”) e all’esplicito omaggio familiare di “Denée”, dalla giocosa coda strumentale. Din don, un altro disco è servito.