Vulcani, lapilli, jazz: due dischi Pyroclastic Records

Piroclastico: in petrografia, del materiale eruttato dai vulcani (ceneri, lapilli…) e delle rocce derivanti dalla sedimentazione di tale materiale.

ERIC REVIS, Slipknots Through A Looking Glass

Quintetto scintillante questo messo in piedi dal contrabbassista Eric Revis per Slipknots Trough A Looking Glass, pubblicato dall’etichetta della sua sodale e pianista Kris Davis, una delle sorvegliate speciali dell’attualità jazz. Il groove travolgente e ossuto di “Baby Renfro” è come un’apertura in una partita di scacchi che sai non lascerà scampo: sincopi hip-hop, scienza del ritmo, minimalismo afroaccademico, cellule sonore a muoversi con matematico, dispari delirio come da magistero degli Steve (Coleman e Lehman), un mood notturno/urbano e un procedere modulare che ricorda molto da vicino il miglior Iyer: una bomba. L’ensemble si muove sinuoso e potente come un meccanismo oliato alla perfezione, organico e spietato, fluido e severo al tempo stesso, insegue ombre e disegna imperi sulla mappa delle orecchie: doppio sassofono (tenore per Bill McHenry, alto per Darius Jones, già nei feroci Little Women), contrabbasso (il leader), piano (Kris Davis) e batteria (Chad Taylor, che conosciamo bene per i suoi lunghi e non finiti trascorsi con Rob Mazurek nelle varie formazioni di Chicago Underground, e Justin Faulkner in due sole tracce). “SpÆ”, con la mbira di Taylor in evidenza e il contrabbasso suonato con l’archetto a spalancare mondi dopo aver alzato lentamente il sipario su di un paesaggio acquatico, è un altro perfetto prototipo dell’arte certosina distillata in queste undici tracce, trasmissioni da radio distanti o da cattedrali inghiottite, immagini d’Africa, voragini. Lo swing sbilenco e sensuale di “Earl & The Three-Fifths Compromise”, le corde e il legno parlanti di “Slipknots Through A Looking Glass, Part 2”, con il resto degli strumenti che sembrano emergere da una distanza incolmabile, antica, rituale: ogni grammo di suono in questo lavoro è dosato con sapienza, ci sono spazi, respiri, veglie, dinamiche quasi sempre giocate sul mezzo piano, abissi delicatissimi, silenzi. Non convince per contro l’afflato punk fuori luogo di “Shutter”, scritta da Darius Jones, ma è solo un passo falso; l’incanto ritorna con i giocattoli astratti caduti da capienti ceste spiritual di “ProByte”, dove un afflato religioso sembra abitare. “House Of Leaves” è interrogativa e rarefatta come da lezione AEOC, “When I Become Nothing” ha il nitore e il tatto dei temi senza tempo, “Vimen” è una pioggia di lapilli osservati dal bordo del cratere. Nodi scorsoi attraverso una finestra? Trucchi di radianza? Illusioni necessarie contro le delusioni che ci regala ogni giorno l’alfabeto? Domande di cui non cerchiamo le risposte? Niente è meglio di un agguato nel mezzo della foresta, o di un punto interrogativo in bilico sul pomeriggio, affilato come una lama. Dedicato alla memoria di Ellis Marsalis, Henry Grimes, Lee Konitz, Wallace Rooney e Junius Taylor, Slipknots Trough A Looking Glass è semplicemente un grande, grande disco di jazz, elegante e spericolato, scientifico ed assassino come un acrobata in bilico su una corda, ad un passo dalle nuvole.

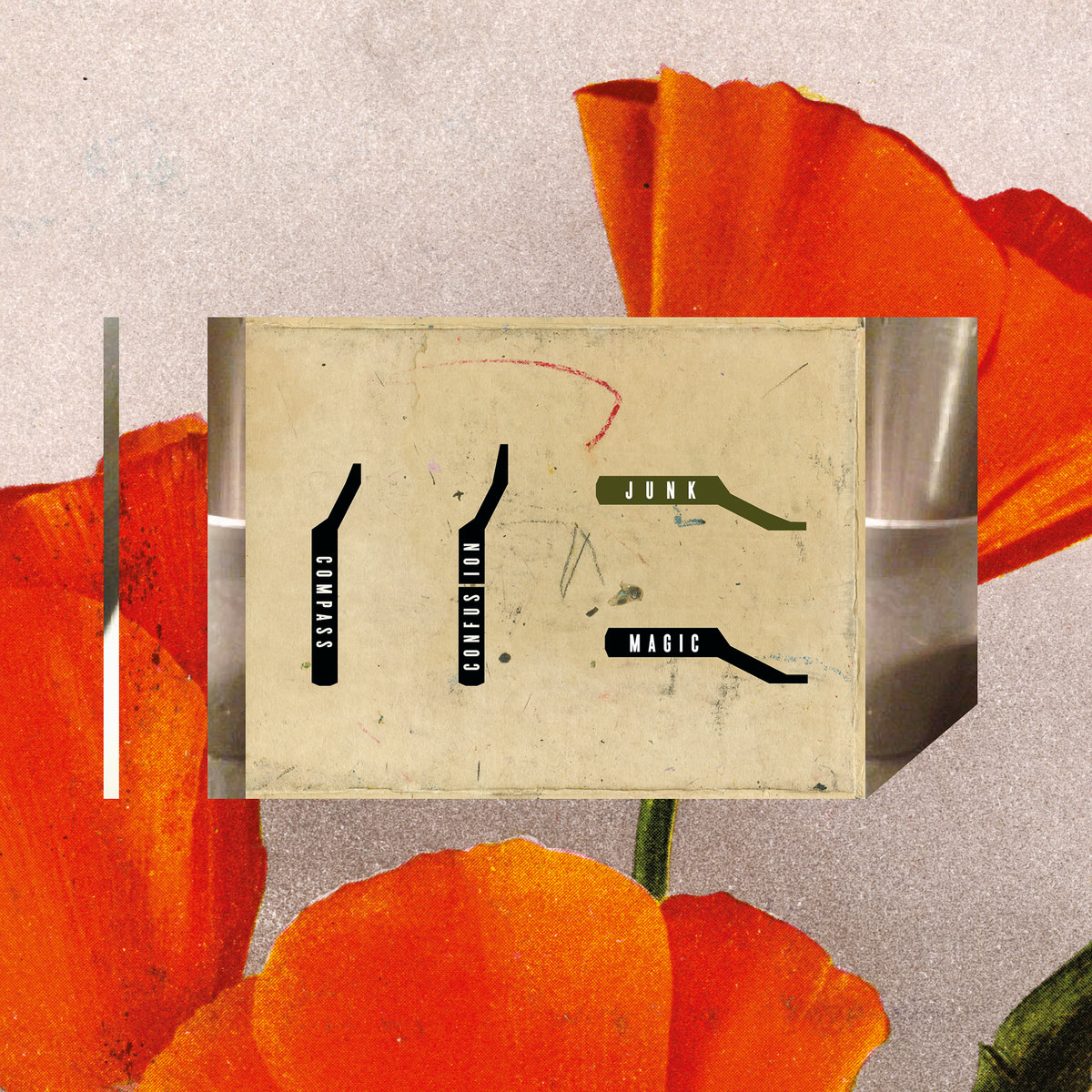

JUNK MAGIC, Compass Confusion

Sogna e indovina: piccole divinità dell’amore ti riveleranno la scienza che spiega perché il diavolo puzza di zolfo. Cuori laser, tramonti, mar dei Sargassi, compassi e confusione. Si annida già nei titoli il suadente mistero del ritorno (dopo 16 anni!) del progetto Junk Magic del pianista extraordinaire Craig Taborn, musicista dal talento sconfinato ma non sempre a fuoco. Un posto di un futuro inospitale e rarefatto, disadorno e spazzato da gelide folate ambient, ma dove in qualche maniera resiste una fiamma di stranito soul dell’Antropocene. Un hangar abbandonato dove si ritrovano, nella clandestinità, le nevrosi glocal di Dj Spooky con l’avant hip hop (nell’attitudine, più che nel risultato) di Antipop Consortium (il medesimo mood glaciale, post-umano-troppo umano?), carillon minimalisti e forme aperte da lezione del jazz meno polveroso, ferite, nitori e languori. Da sempre il pianista di Minneapolis ama armeggiare anche con ogni tipo di synth e a questo giro di giostra, messo per una volta da parte il pianoforte, le cose funzionano maledettamente bene: i pezzi sono avvolgenti, misteriosi, svelano ad ogni ascolto un nuovo volto, mutano forma, spalancano panorami. Assieme al leader sono della partita Chris Speed (sax tenore e clarinetto), Erik Fratzke (basso elettrico), Matt Maneri, ad aggiungere quanti di enigma con la sua viola tagliente e obliqua, e David King (The Bad Plus) a batteria acustica ed elettronica, già complice del nostro nel duo Heroic Enthusiasts e in trio, in verità autore di un disco proprio brutto con Reid Anderson. Le sette tracce, calibratissime ed articolate senza essere logorroiche, dipingono una wasteland dove le ansie di certa elettronica (il magistero aritmico degli Autechre, l’hip hop spalancato, notturno, voracemente post-tutto di Amon Tobin) convivono in un sottile, scientifico, magico equilibrio con l’improvvisazione, con un procedere tra buio e sincopi, accendendo di tanto in tante torce, micce, facendo brillare bombe, tra quella che un tempo si chiamava illbient e grammatiche contaminate che avrebbero trovato senz’altro cittadinanza nel catalogo della Thirsty Ear di Matthew Shipp. Un vaso di Pandora pericoloso e bellissimo, un invito a perdersi e naufragare in quello che David Toop ha chiamato l’Oceano del Suono, a immaginare possibilità impossibili o, come suggeriva il grande Bruno Munari in “Fantasia”, oggetti che siano l’opposto di oggetti esistenti.