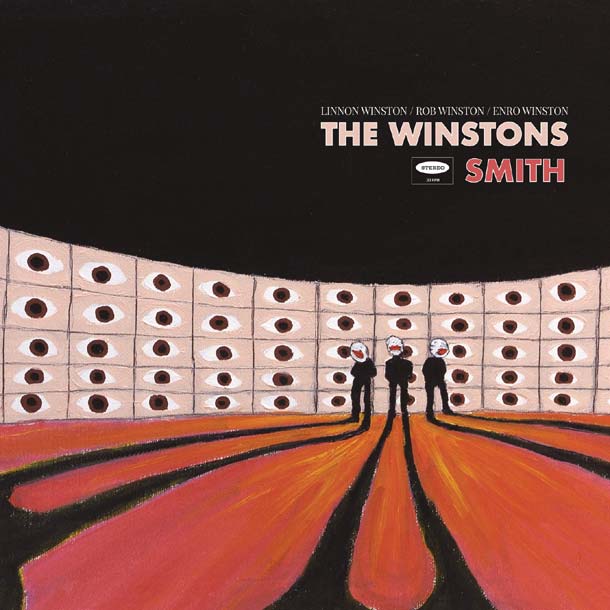

THE WINSTONS, Smith

Qualche anno fa mi lasciò particolarmente perplesso la necessità, da parte dei “tre fratelli” Winstons, di riproporre integralmente – durante alcune esibizioni live che ne celebravano il cinquantenario – una pietra miliare come The Piper At The Gates Of Dawn dei Pink Floyd. Probabilmente abbagliato dalla perfezione assoluta dell’originale, e non essendo un musicista, non riuscivo a intravedere quella che invece, per dei colti strumentisti fuoriclasse come loro, doveva essere un’occasione imperdibile: un’avventura, piuttosto che un confronto, che li portava a ripercorrere con passione la genesi di quella prima memorabile, folgorante esperienza creativa della band inglese e a scoprirne i segreti, nascosti tra le sue pieghe evolutive. Da convinto sostenitore del vessillo canterburiano, restavo perso nel dubbio, curioso e ansioso di ascoltare del materiale inedito, che potesse dar degno seguito all’ottimo e sorprendente esordio della band italiana. Quell’attesa termina oggi col nuovo Smith, episodio felice col quale i Winstons si confermano nella loro formula rocambolesca e bizzarra di psichedelia, poliedrica e multiforme nella sua schietta ironia. Nel disco precedente, Enro, Linnon e Rob riuscivano a fondere, con estro e sapienza, i risvolti più freak della canzone pop-psichedelica d’ascendenza british in una solida struttura d’ispirazione marcatamente jazz-progressiva. L’incedere di una forte radice jazzy, mutuata specialmente dai primi Soft Machine e dai Caravan, era più presente come diluente (e coagulante) pittorico del tutto, con slanci strumentali più estesi e sprezzanti. Non che ora manchi quella matrice, ma l’impressione è che sia più al servizio dell’abbellimento eclettico della forma rock evoluta. Ma non sono solo le sonorità della Canterbury più swinging a essere rimesse in gioco, poiché la pletora di spunti è più ampia e il prodigio revivalista assume nuovi connotati. I Winstons sono così immersi nella devozione per le estetiche del fatidico periodo 1968-1971 che l’impressione iniziale e di superficie può essere che non una nota o un pattern non siano usciti da quel fumante calderone d’epoca. Seppur priva di veri slanci originali (ma chi può, oggi, essere davvero al di fuori dai cliché e da influenze già codificate?), la proposta dei tre fratelli è però talmente zeppa di idee e soluzioni, rinfrescate e rielaborate con linfe assolutamente vagabonde e funamboliche, che è difficile una precisa mappatura e decifrazione del tutto, per quanto un’accorta analisi possa svelare le fonti più quotate e consultate, con l’alto rischio che ognuno possa finire per sentirci ciò che vuole. Con la dovuta dose di citazionismi e prassi filologica sugli strumenti, l’assorbimento del materiale di partenza rimane comunque personalissimo e non pedissequo, per quanto chiaro nella volontà di intendere una precisa corposità dei ruggiti del basso, le disparità ritmiche, gli impasti timbrici delle progressioni del sax e le frequenze irriverenti delle tastiere. Il punto di forza di Smith risiede ancora nell’intreccio ben calibrato degli arrangiamenti, tanto da ricordare nell’approccio – non tanto nel sound – una band come quella west-coastiana degli Spirit, che non aveva una canonica fisionomia progressiva, ma che di fatto voleva rendere davvero ogni singolo pezzo un ardito cesello, un organismo creativo a parte. Guidati da un agile e perfetto interplay, i Winstons invogliano perciò a farsi apprezzare per la scelta qualitativa dei singoli suoni, ancora prima che per la rigorosa e articolata struttura del brano; i dettagli son ben curati, le melodie azzeccate e di facile presa, i cori allucinati tra sensualità e humour.

Dopo il breve preludio per organo vibrato di “Mokumokuren”, è “Ghost Town” il primo pezzo trainante, col suo vigoroso slancio proto-prog e un denso acid-organ che può ricordare la ruvidità hard dei Quatermass. La solidità canonica del power-trio è lampante anche in “Tamarinde Smile Apple Pie”, dove il suono dell’Hammond la fa ancora da padrone e sfocia nel piglio scherzoso e buffonesco di una marcetta che sa ancora di quelle “brass bands” vittoriane ed edwardiane, rispolverate già dalle nostalgie Sixties del sergente Pepper e dal folle Syd Barrett. “Around The Boat” recupera proprio quella tipica canzone pop, ballata in salsa Beatles ibridata sempre attraverso distorsioni ottiche canterburiane, con i timbri magici di fumose tastiere vintage. Tuttavia, lo spirito del pioneristico Canterbury-sound è evocato soprattutto in due brani: “The Blue Traffic Light” e “Sintagma”. Nel primo, il mood jazzy di base sembra rievocare ancora “Hibou, Anemone And Bear” dal Vol. II dei Soft Machine, con la scioltezza e l’eleganza del piano elettrico e di Enrico Gabrielli in gran spolvero al sax. Nel secondo, invece, se lo sfizioso e teatrale coretto jazzato dell’incipit rammenta un gusto giocoso tra Hatfield & The North ed Henry Cow, a metà si ha la parte strumentale più riuscita dell’album, con una più diluita e finissima psichedelia lisergica alla Arzachel. “Impotence”, una cover degli storici Wilde Flowers, suggella l’omaggio a quelle sonorità così tanto amate, e vede la partecipazione speciale di Richard Sinclair dei Caravan alla voce. “A Man Happier Than You” coinvolge un altro ospite, Mick Harvey, che qui contribuisce al mood complessivo di quella che è una sorta di dark-soft-lullaby. Se in “Blind”, l’aria vagamente bucolica, quasi eco del pop-sinfonico dei primi Genesis va ancora a braccetto con i Beatles del White Album, “Rocket Belt” è un brano di più ortodosso glam con Nic Cester alla voce. Di fatto, nell’intero percorso del disco può essere rintracciata una diversa ed eccitante attitudine glam-rock, specialmente nelle voci un po’ manierate, che subentra con più forza a quella prog-jazzata. E già dalla copertina e dalle foto di rito, i tre fratelli vogliono dare un’immagine alquanto prog-glam-futurista. Ma non fate il mio stesso errore: non andatevi ad ascoltare dischi come Electric Warrior dei T.Rex o Outrageous di Kim Fowley, perché non ne ricaverete nulla, giacché i semi di questa indole sono ancora da rintracciare nelle primordiali e geniali manifestazioni di Kevin Ayers e Daevid Allen, piuttosto che nelle successive icone-rock di Bowie e Bolan.

A mio modo di vedere, la musica dei Winstons rappresenta un’importante operazione culturale: può essere un’ideale introduzione a quelle sonorità d’epoca per chi conosce poco, come può stimolare gli “iniziati” a riascoltare determinati dischi, magari quelli più dimenticati. Allora non dovremmo parlare di semplice revival, ma forse anche di missione nella riscoperta e rivalutazione dialettica di certi linguaggi, analogamente a quanto un Kamasi Washington ha fatto nell’ambito dello spiritual-jazz afro-americano. Ancora più significativo per il terzetto è il riaffermare con forza l’esigenza di una sana tempra virtuosistica, una versatile padronanza strumentale andata forse troppo persa in un’era come la nostra, in cui sempre più spesso fare musica vuol dire semplicemente “spippolamento” individuale di marchingegni elettronici.

Per chi ama alla follia certo sound progressivo, la composizione collettiva e di ampio respiro è di fondamentale sopravvivenza, e questo Enro, Rob e Linnon lo sanno perfettamente.

Tracklist

A1. Mokumokurwen

A2. Ghost Town

A3. Around The Boat

A4. Tamarind Smile / Apple Pie

A5. A Man Happier Than You

A6. No Dosh For Parking Lot

B1. The Blue Traffic Light

B2. Blind

B3. Impotence

B4. Soon Everyday

B5. Sintagma

B6. Rocket Belt