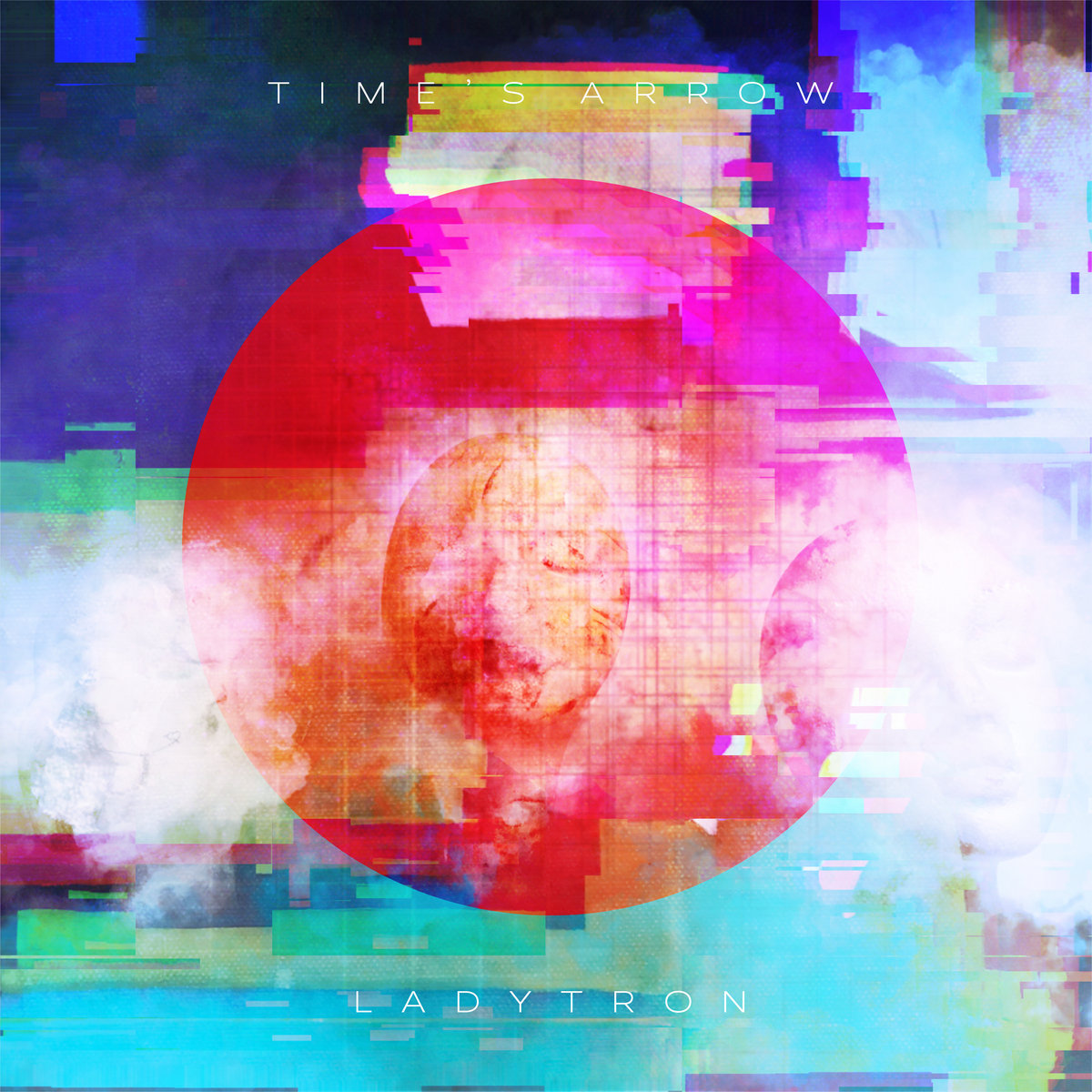

LADYTRON, Time’s Arrow

California, make us happy

Tra Liverpool e la California ci sono 8474 chilometri, 5265 miglia se siete amanti delle unità di misura alternative. Due antipodi con nessun punto di contatto, il freddo grigiore atmosferico contro la saturazione esagerata e sfacciata. Ma ai Ladytron piace scombussolare le coordinate spazio-temporali, colmando un intero oceano di distanza e imbarcandosi in una pulsante visione lisergica che ha il sapore di un tramonto infuocato su una Long Beach post-moderna. La Città degli Angeli fa da metaforico sfondo a questo Time’s Arrow, che arriva a quattro anni di distanza dall’omonimo Ladytron, aggiungendo un altro capitolo alla seconda fase della carriera di una band che ormai non ha più nulla da dimostrare. Gli inglesi navigano infatti a perfetta equidistanza tra passato e futuro, dopo aver lasciato alle spalle un’adolescenza da enfant prodige dell’electropop di inizio 2000 e con di fronte a loro una pletora di figli e figliocci che si sono evoluti a passo spedito (ascoltare la patinatissima “Misery Remember Me” per ritrovare più di un’assonanza con gli scozzesi Chvrches). Una posizione forse scomoda, la loro, sostenuti dall’urgenza di reinventarsi in un genere dove sei sia antesignano che inseguitore, ma che ha permesso l’inizio di una nuova era a livello di sound.

Un settimo disco che abbraccia una produzione effervescente e colorata, un mantello sgargiante per i voli pindarici delle vocalità riconoscibilissime di Mira Aroyo e Helen Marnie. Già dalla prima traccia il suono si immerge in una gloriosa vasca di tastiere brillanti, e con il passare dei minuti si apprezza la più grande dote dell’album, cioè la sua sinergica omogeneità, una coesione che permea l’atmosfera attorno agli strumenti come un unico flusso continuo. L’aria si fa leggera attorno alle note, capaci di mescolare il più classico dei tagli elettronici con un estro dream pop che si affaccia molte volte sull’orlo fatato dello shoegaze. “Flight From Angkor” appare all’orizzonte come una cascata bionica di echi spaziali, tanto da assomigliare ai Cure catapultati tra i neon depressi di Blade Runner, e avanzando nella tracklist i contorni si fanno ancora più fumosi nell’irresistibile perversione sognante di “The Dreamers” e nel melting pot quasi in zona Cocteau Twins di “California”. La scelta di soppesare queste influenze cosi eterogenee, quasi in un sunto didattico degli ultimi 30 anni di chimere acustiche, permette di imbastire una bolla in cui il tempo diventa sempre più rarefatto e distorto, malleabile. Le strutture si dilatano con naturalezza tra plurimi registri, cogliendo nel segno per la maggior parte della durata. Unica pecca è la parte centrale, una flessione endemica che vede l’inventiva scalare di qualche marcia, con l’infinita palette di colori che riesce comunque a fare da palliativo a queste sporadiche defaillance. Ma, tirando le somme, Time’s Arrow fa centro: il quintetto è riuscito nell’intento di non reinventare la ruota focalizzandosi su un prodotto allo stesso tempo equilibrato e audace, osando il giusto e riposizionando la sua estetica un po’ più verso il futuro. Insomma: Daniel & Co non hanno nulla da dimostrare, ma lo dimostrano comunque.