Un pomeriggio con Teho Teardo

Lo scorso 20 marzo il compositore ha aperto le porte del suo studio di Roma per un ascolto in anteprima di “Grief Is The Thing With Feathers”, la cui trasposizione teatrale è stata accolta con critiche positive da parte dei media britannici dopo le varie date al Barbican di Londra, tra il 25 marzo e il 13 aprile. Il “test” per un ristretto numero di partecipanti si è rivelata un’occasione per confrontarsi con Teho Teardo non solo in merito all’ultima release, pronta a essere affiancata in futuro da una più ambiziosa, ispirata da alcune pagine de “L’Enciclopedia, o Dizionario Ragionato delle Scienze, delle Arti e dei Mestieri” (1751-1780) di Denis Diderot e Jean Baptiste Le Rond d’Alembert, custodita in edizione originale nell’archivio della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

Il disco – Grief Is The Thing With Feathers (Specula)

“Less is more”. È una locuzione propria del mondo dell’architettura, coniata da Ludwig Mies van der Rohe, ispirata da un principio semplice: si può ottenere di più con poco o l’essenziale. Un concetto che, spesso, è stato adottato anche da musicisti e compositori contemporanei, tra cui Teho Teardo. E, non a caso, “A Bit About Ghosts” e “Unfinished Beautiful Everything” sono separate da meno di venti minuti di musica. Inizio e fine di una tracklist brevissima, ma ad alta intensità emotiva. Grief Is The Thing With Feathers (2019) non è un album come altri, perché è, in primis, una colonna sonora, pubblicata dalla Specula e finalizzata per l’omonimo spettacolo teatrale diretto da Enda Walsh, sceneggiatore del musical “Lazarus” (2016) con musiche e testi di David Bowie.

Ispirata dal libro di Max Porter, “Il Dolore È Una Cosa Con Le Piume” (2015), la musica di Teardo segue, seppur in modo discontinuo, una vicenda in chiaroscuro, quella di un vedovo, affiancato da un gigantesco corvo dotato di un certo umorismo, e dei suoi due figli, tutti destinati ad affrontare il dolore di una perdita improvvisa, le inevitabili conseguenze del vuoto e del dover voltare pagina. Il disco, pubblicato sia in cd che in vinile, ha il compito di traghettare l’ascoltatore e lo spettatore a teatro, tra poche luci e molte ombre, ricordi felici e altri tristi, elettronica e classicità in note. Gli otto “movimenti” evocano a più riprese e attraverso archi e fischi, chitarre e fiati, la moglie del protagonista prematuramente scomparsa. L’autore degli score di “Denti” (2000), “L’Amico Di Famiglia” (2006), “La Ragazza Del Lago” (2007), “Lezioni Di Cioccolato” (2007), “Il Passato È Una Terra Straniera” (2008), “Il Divo” (2008), “La Cosa Giusta” (2009), “Gorbaciof” (2010), “Il Gioiellino” (2011), “Diaz” (2012), “Senza Lasciare Traccia” (2016) e di un’altra quindicina di lavori per la settima arte, ormai dei classici, consegna ai posteri qualcosa con un proprio respiro, grazie alla complicità di ospiti quali Giovanna Famulari e Laura Bisceglia al violoncello, Ambra Chiara Michelangeli alla viola e violino, Elena De Stabile e Vanessa Creamaschi ai violini, Susanna Buffa alle voci, Elena Somarè come solista di fischio melodico, Gabriele Coen ai clarinetti e Joe Lally dei Fugazi al basso.

Intervista nello studio di Teho Teardo

Grief Is The Thing With Feathers si compone di otto brani accomunati da un certo mood.

Teho Teardo: È probabilmente il più oscuro dei miei lavori, non so ancora spiegarmelo, è andata così. È composto da otto brani, ha una durata di circa mezz’ora. Mi piacciono i dischi brevi, uno dei miei riferimenti per durata è il primo album degli Stooges dove nel 1969, in circa mezz’ora, hanno definito il rock a venire.

Tra i miei riferimenti c’è anche James Brown, che suonava e produceva dischi in continuazione, un modo per essere sempre in contatto con la sua comunità, quella afroamericana, oppressa negli Stati Uniti degli anni Sessanta. Nonostante la sua musica fosse da lui stesso considerata “intrattenimento”, Brown manteneva una forte connessione con la sua comunità, pubblicando anche tre album nel corso di un anno. Ed era sempre in tour, un ulteriore modo per raggiungere il suo pubblico ed infondergli coraggio per andare avanti malgrado i tempi terribili.

Anche noi viviamo momenti difficili, ma non è mia intenzione fare proclami politici. La musica è una questione davvero privata, talmente privata da esser anche politica. Non ho messaggi esplicitamente politici però ho deciso di pubblicare due album nell’arco di circa un anno.

La mia comunità è più trasversale di quella di James Brown e nel momento storico che stiamo attraversando penso sia necessario produrre di più: serve più musica e di qualità.

Bisogna anche trovare il modo di farla circolare il più possibile, senza paura di saturare il mercato, anche perché non c’è più un mercato, ma c’è un pubblico da incontrare, conoscere. Non da sfruttare, ma da stimolare, da far riflettere. Penso che la musica possa aiutare a fare anche questo.

Il libro è stato un caso editoriale, almeno in Gran Bretagna.

Quando ho letto il libro di Max Porter mi sono venute in mente una serie di immagini ispirate dalla storia. Spesso scrivo musica partendo da delle immagini, ho un rapporto visivo con il suono.

Quando Enda mi contattò per propormi di lavorare ad uno spettacolo tratto proprio da quel libro, gli dissi che in realtà stavo già lavorando a delle idee ispirate da quella storia. Abbiamo riso al telefono.

Recentemente ho ripensato a quel momento perché Max ha scritto che “è una questione di essere in ascolto, avevamo solo bisogno di incontrarci”. Ci sono delle connessioni che Enda sostiene siano segrete e che ci riguardino anche da prima di conoscerci. Poi la vita si srotola sotto i tuoi occhi e ritrovi una serie di passaggi che erano già lì, pronti ad esser vissuti davvero.

Lo spettacolo ha avuto una genesi singolare: di solito il tempo per realizzare la musica è pochissimo, ma questa volta abbiamo avuto un paio d’anni per provare e lavorare assieme, godendo della possibilità di poter riflettere a lungo sui materiali che avevamo raccolto e di fare tentativi di ogni tipo.

Il tempo è il lusso principale di ogni progetto, non il budget, il tempo.

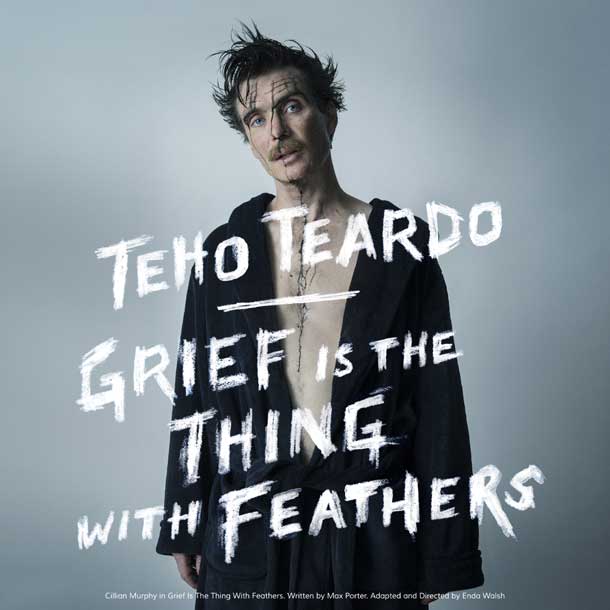

Un iconico corvo è ritratto sulla copertina del libro di Max Porter, mentre il corpo di Cillian Murphy, protagonista di “28 Giorni Dopo” (2002) e celebre Spaventapasseri durante l’ultima trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan, ne prende il posto su quella del disco.

L’attore irlandese, già protagonista di “Ballyturk” (2014), interpreta sia il vedovo che il corvo. Una sovrapposizione totale.

Cillian Murphy è anche un bravo musicista, oltre che un ottimo cantante. Ha una grandissima passione per la musica: non si limita a cantare, è anche in grado di suonare. Aveva cominciato come musicista ma poi ha percorso la strada della recitazione con dei risultati strepitosi.

Il corvo e un uomo appena divenuto vedovo sono i protagonisti del libro. Il corvo suona il campanello della casa in cui una donna è morta da poco e non se ne andrà via finché non avrà aiutato il marito, padre di due figli, a superare quel momento terribile. Se il padre è travolto dal tragico evento, incapace di riprendersi, i figli provano a spingersi oltre, osservando le donne che camminano per le strade di Londra perché una di loro potrebbe diventare la loro nuova madre.

C’è una connessione tra questo personaggio e l’attività di un compositore: dover ricominciare da zero.

Nel corso degli anni, ho preso parte a molti progetti e ogni volta che comincio provo a cancellare quanto realizzato in passato. Temo di ripetermi e che alcuni elementi che ricorrono nella mia musica possano emergere eccessivamente. In Grief Is The Thing With Feathers sono già presenti una serie di elementi che ritorneranno nel prossimo album. È uno dei modi che adotto per scrivere musica. Una volta terminato un progetto ne riprendo alcune parti e, dalle stesse, riparto stravolgendole completamente. Variazioni su temi. Una specie di parafrasi di se stessi. Nel caso del nuovo album, il lungo periodo di gestazione ha anche determinato lo scarto di intere sezioni. C’erano passaggi che non funzionano durante l’ascolto su disco anche se erano efficaci in scena. La musica contenuta nell’album è circa il novantacinque per cento di quella dello spettacolo. Quando interagisci sul palco tutto cambia, bisogna rispondere ad alcune necessità di scena e rispettare i tempi degli attori che possono essere diversi.

La fruizione della medesima musica in un album prevede anche altri livelli di dinamica, altre durate.

Adotti uno stile particolare quando componi musica per il teatro?

No, non è necessario. Penso a scrivere della musica che abbia un senso all’interno di un progetto.

Da ragazzino andavo spesso al cinema e cercavo di acquistare le colonne sonore dei film che vedevo. Certe musiche avevano un effetto incredibile sul grande schermo, ma una volta a casa, le sensazioni erano diverse e talvolta la musica non funzionava più.

Ci sono stati anche casi in cui è accaduto il contrario: la colonna sonora di Ry Cooder per “Paris, Texas” (1984) di Wim Wenders ha avuto un tale seguito che in alcuni casi ha addirittura contribuito alla nascita di bambini…

Certe sonorità post-industrial dell’album rimandano, poi, alla stessa Londra e meno al ripetuto ricorso agli archi che contraddistingue buona parte della tua discografia per il cinema.

Da qualche anno, per me, Londra è una sorta di base operativa, un luogo di riferimento per la mia musica. Lì mi confronto con diversi collaboratori con cui c’è un dialogo significativo. Forse è una coincidenza spazio temporale. Mi pare un vantaggio.

Ah, non c’è nulla di post-industrial nella mia musica.

I titoli delle tracce sono relazionati a quelli dei capitoli del libro?

No, li ho confusi volutamente perché nella vita di un disco dopo lo spettacolo o un film trovo possa esser troppo limitante il vincolo che associa un brano ad una scena specifica, impedendo alla musica di avere una vita propria.

Per me, conta la connessione con il progetto nella sua totalità, ma senza il vincolo specifico scena per scena. A tal proposito, c’è una colonna sonora che andrebbe studiata: è quella della miniserie televisiva “Sandokan” (1976) di Guido & Maurizio De Angelis, le cui tracce corrispondono ai vari episodi. Quando la si ascolta si ha la sensazione di scorrere scena per scena il film. È una sensazione che preferisco evitare perché riduce di molto la capacità evocativa della musica che non dovrebbe solo ricordare il film o lo spettacolo, ma potrebbe anche portare ad altre riflessioni.

Non si ascolta il disco mentre si guarda il film: è un’esperienza diversa, è un altro formato e non deve nemmeno essere un souvenir del film.

In Italia abbiamo codificato un modo di fare musica per il cinema. Il commento sonoro di un compositore italiano è stratosferico per quanto è bello. Ci sono dei lavori, ad esempio lo score di “Indagine Su Un Cittadino Al Di Sopra Di Ogni Sospetto” (1970) di Ennio Morricone, che dovrebbero scoraggiare chiunque dal voler ritentare l’impresa.

Quando ho cominciato a comporre per il cinema, mi sono domandato che senso avesse ciò che stavo facendo, se avessi dovuto o meno seguire quel filone di alcuni decenni fa che conduce a un vicolo cieco: nel frattempo il mondo è cambiato radicalmente e dobbiamo trovare altri modi per raccontarlo, non possiamo immaginarlo come lo ha visto Morricone, perché non siamo lui e perché è proprio un altro paese quello in cui viviamo ora.

Il mio background è legato al post-punk e alla musica elettronica, mi sarei sentito un impostore se avessi cercato di proporre la tipica colonna sonora “all’italiana”, perciò doveva esserci un altro modo per avvicinarsi alla musica per un film o per uno spettacolo teatrale. Ho pensato che si potesse evitare di realizzare quel tipo di commento sonoro rinunciando a guardare le immagini: scrivo gran parte della musica basandomi sulla sceneggiatura, quando il film o lo spettacolo non sono ancora stati creati. È un momento di maggior libertà perché mi devo riferire ad un testo che ha meno confini rispetto ad un frame o a una scena di uno spettacolo teatrale. In quella fase, posso ampliare maggiormente le possibilità della musica e, a quel punto, posso provare a stabilire un rapporto con le immagini che verranno, immagini che concorrono a modificare quella musica, a reinventarla.

Non nascendo dalle immagini, la musica non le commenta, stabilisce altri rapporti.

Hai uno o più compositori di riferimento?

I Cramps, il loro rock primitivo, brutale ed elementare che impiega pochissimi elementi; a quel punto, ciò che usi deve necessariamente funzionare anche senza arrangiamenti complessi.

Il ricorso alla tecnologia, così come a un’orchestra di numerosi elementi, può confondere: dei banali andamenti possono essere camuffati da composizioni quando sono solo aria fritta.

Mi piace il blues degli anni Venti o Trenta del secolo scorso: un uomo solo con la chitarra. Amo l’idea di economia nella musica, trovare soluzioni con pochi elementi. La maggioranza delle musiche per il cinema non sono affatto così, sovente sono ridondanti di melassa, mi stancano.

Amo il lavoro di Ryiuichi Sakamoto che casualmente non è un compositore che nasce per il cinema.

Dopo circa un secolo di colonne sonore credo servano dei cambiamenti, spero che quel mondo hollywoodiano rimanga fuori. Non lo giudico, ma lo trovo stancante.

Come altri colleghi del passato e del presente, ti sei cimentato con partiture per film drammatici, thriller e commedie. È nel sangue dei compositori italiani essere più creativi e meno standardizzati rispetto ai prodotti coevi che l’industria del cinema hollywoodiano replica di continuo?

C’è una condizione abbastanza singolare e comune a diversi compositori italiani: non hanno mai un budget adeguato per mettere in pratica le loro idee. Di solito hanno uno zero di meno rispetto agli altri e questo fa la differenza.

Nel mio piccolo, ogni anno mi confronto con circa cinque partiture per il cinema.

In un’altra epoca un compositore come Ennio Morricone era talmente oberato di lavoro che aveva davvero poco tempo a disposizione per scrivere.

Le mie composizioni si basano su pochi elementi, se non funzionano, la scrittura decade immediatamente.

Qual è il messaggio più intimo che si cela tra le pieghe del disco?

L’assenza e la morte sono gli argomenti attorno a cui ho sviluppato il disco.

Non c’è un messaggio politico palese ed evidente, ma se penso a questo album, agli artisti che hanno partecipato alle registrazioni, al tipo di circuitazione che ha la musica, “Grief Is The Thing With Feathers” è già una sorta di manifesto che dice una serie di no.

Non mi pare necessario ostentare appartenenze, dovrebbe esser la musica a collocarci nella mappa, non dei messaggi espliciti o peggio degli slogan.

Non sono affatto in sintonia con l’andamento politico del nostro Paese e la mia musica lo esprime.

La musica non è allineata agli standard estetici con cui si riconosce una buona parte del Paese.

PJ Harvey ha dichiarato che non serve muovere delle gran critiche, basta scrivere delle belle canzoni. Probabilmente non serve nemmeno fare dei proclami durante i concerti o le interviste, credo basti fare la musica che ha davvero senso per noi.

Una volta che tutti i diversi dischi sono affiancati gli uni agli altri, ci si rende conto delle differenze.

Nella descrizione di Max Porter, “Grief Is The Thing With Feathers” è intenso come un disco che può rendere triste l’ascoltatore, ma che non gli fa perdere la speranza, sei d’accordo?

Sono d’accordo: la mia musica è uno sguardo dal dark side del mondo, w ciò non vuol dire che sia un pessimista; semmai, guardo da un altro lato per vedere la realtà. Questo album è molto scuro ma tutti gli elementi che lo compongono premono per venire alla luce.

Recentemente ho lavorato alla musica di un documentario sulla creatività in cui veniva intervistato Jim Jarmusch. Il regista raccontava di come lo avesse colpito un comportamento dei cani, perché quando guardano qualcosa che non riescono bene a comprendere, inclinano la testa, come a voler rovesciare l’oggetto delle loro mire per cercare di capire meglio. Nello stesso film, sia Blixa Bargeld che David Bowie ammettono che per comprendere qualcosa si può rovesciarla o farla saltare in aria, due espressioni forti che sembrano quasi negative. Mi limito, quindi, al solo cane che guarda in obliquo. “Grief Is The Thing With Feathers” parte dall’oscurità per spingersi altrove.

È un disco emotivamente “aperto”?

È quello con cui sono più in pace. È vero che si dice così dell’ultimo, ma sono già al lavoro sul successore. Mi sento molto a mio agio con questo album.

La voce di Susanna Buffa è stata usata come elemento del tema del ricordo?

Sì, la moglie del protagonista è morta e bisognava “evocarla” non in modo didascalico, ma attraverso la voce.

Ho parlato a lungo con Enda Walsh sulla perdita delle nostre madri. Abbiamo discusso molto di lei e di come se la ricordava. Ho pensato che la voce e un fischio potessero essere efficaci in tal senso. La stessa melodia è una sorta di ectoplasma, si dischiude in una sezione musicale più melodica, ma quella voce gira intorno a se stessa come se brancolasse nel buio senza mai palesarsi.

C’è anche una frase di Edvard Munch: “dipingo ciò che ricordo, non ciò che ho visto”. Un artista che ha lavorato molto sul tema del ricordo e della morte.

Ti sei in qualche modo documentato anche su apparizioni, fantasmi, …?

No, questa donna non si vede mai, ma è al centro della narrazione, se ne parla tutto il tempo: in pratica, è evocata. Ritorna, inoltre, come sottotesto in ciò che dicono i vari personaggi, ecco perché sembra un fantasma. Ma non è un fantasma, ci appare nella misura in cui la immaginiamo.

Il disco assume quindi un valore soggettivo. È praticamente quasi autobiografico?

Certo, tutti abbiamo avuto dei vuoti che non si riempiono.

Ho 52 anni ed è l’età in cui cominci a perdere un numero significativo di persone attorno a te.

A volte, ho dei modi per superare tale impasse: o vado in negozio e compro dei dischi, o ne faccio uno io. Entrambi i modi funzionano, ma non sempre.