There Can Only Be Noise Between Us – La vicenda degli Intersystems

Da tempo la Alga Marghen – in catalogo Max Neuhaus, Eliane Radigue, Ghédalia Tazartès, Walter Marchetti, Robert Ashley, Philip Corner – è una delle etichette più motivate tra quelle che si occupano di recuperi e riscoperte di materiali di ricerca dimenticati, in alcuni casi o sottovalutati o sconosciuti. La “cosa” di Emanuele Carcano annovera nel suo catalogo anche il box a nome Intersystems in questione (all’apparenza anonimo, con foto principalmente in bianco e nero), che ci ha incuriositi.

Gli Intersystems erano in quattro: Dik Zander, John Mills-Cocknell, Michael Hayden e il defunto Blake Parker (ricercatore universitario a fianco di Marshall McLuhan), tutti di nazionalità canadese e con la voglia provare a dire la loro già a metà degli anni Sessanta. Affascinati dalle droghe e dai light-show, come dai Fugs e dall’incontro con Morton Subotnik, si fecero conoscere nel mondo dell’arte contemporanea con una serie di esibizioni in gallerie specializzate e riuscirono a pubblicare tre album tra il 1967 e il 1969: Peachy, Number One e Free Psychedelic Poster Inside. L’etichetta milanese nel 2015 ha deciso di riunirli in un box con copertina nuova di zecca (i dischi si possono trovare anche separatamente e in formato lp), con foto che ritrae una delle esibizioni del gruppo. Va specificato che gli Intersystems non erano una band in senso classico, lo avrete già intuito, a maggior ragione se li si ascolta oggi, con l’orecchio memore delle numerose esperienze affini dell’epoca: i primi che vengono in mente sono John Cage e il giro Fluxus. Gli Intersytems sembra(va)no più un gruppo di performer con in testa una strana idea di rock rumorista, per dire: le frequenze, le voci registrate a mo’ di discorso su tappeto sonoro costellato di disturbi – pur non essendo più una novità per quei tempi – furono un ulteriore esempio per tutti quegli artisti che, dai Duemila in poi, avrebbero provato a rinverdire i fasti di una sorta di free-rock arty e scombussolato. Ancora oggi il campo d’azione è vasto, ma vengono in mente almeno il lavoro solista di Aaron Dilloway, quello della Chocolate Monk di Dylan Nyoukis, Adam Bohman… gli ipotetici eredi sono davvero numerosi.

1 e 2

Number One Intersystems uscì nell’estate del 1967 per la canadese Allied Records e fa capire ciò che scrivo. Qui il discorso di base è così estremo – la voce e il testo sono di Blake Parker – che viene da pensare a dei sermoni in forma di cut up appoggiati su ipotesi di raga, basta pensare a quella chitarra elettrica delicatamente grattuggiata nella prima traccia. A tratti sembra di partecipare a una messa tenuta da un officiante sull’orlo di un collasso nervoso e a tratti ciò risulta oggettivamente irritante, ma c’è da aspettarselo: questa, appunto, non è musica in senso classico, almeno non di quella che si fischietta sotto la doccia (il merito o la colpa sono da attribuire principalmente a John Mills-Cocknell). Però i dodici minuti finali di “Vox 3/13/67” conservano almeno un accenno di melodia, seppur intuibile a sprazzi e sempre fantasmatica; insomma è già qualcosa.

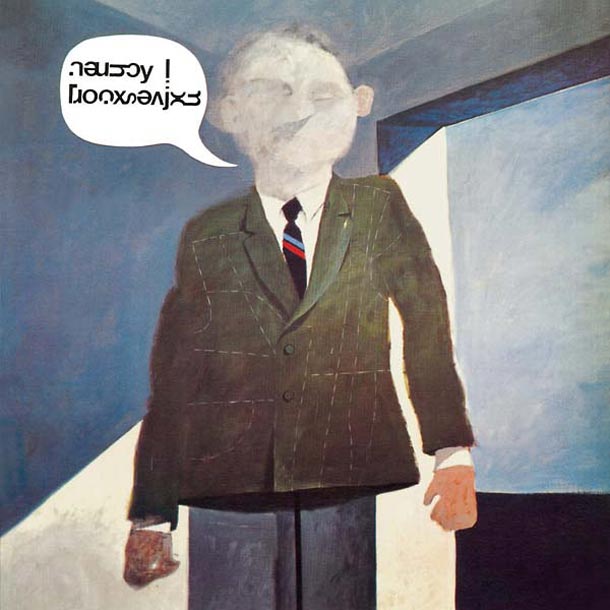

Peachy vide la luce all’inizio del 1968 ancora grazie alla Allied e continuò sullo stesso solco, solo che in questo caso pare esserci più cura per i suoni d’accompagnamento, anche se il tutto fa sempre da corollario ai consueti ed ermetici montaggi vocali (colpisce la copertina, un dipinto che ricorda vagamente l’inquietante figura di Adolf Hitler, opera dell’artista canadese Gerald Zeldin). Il risultato è una serie di nenie genuine e bislacche (spicca “So, They Took The Guns”) e storte passeggiate notturne, “From The Game To Pluck”.

3

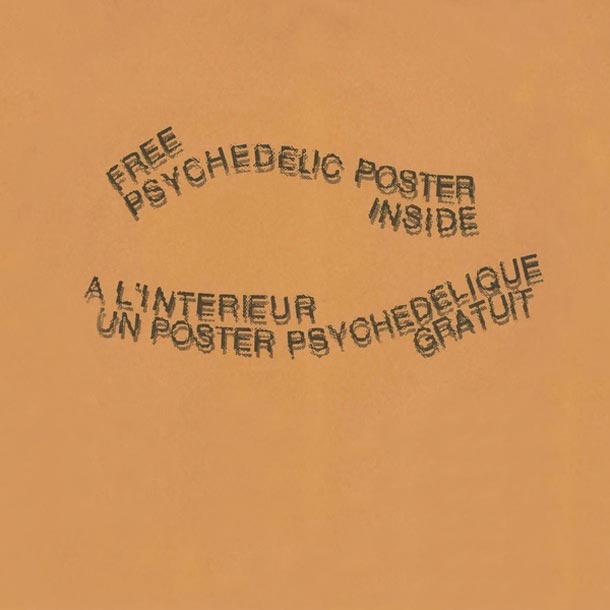

Nel luglio del 1968 fu la volta di Free Psychedelic Poster Inside, lp autoprodotto. Il titolo, data la natura sottilmente ironica della band, sembra alludere, non senza una vena polemica, a un certo modo di concepire la psichedelia a quei tempi. Qui gli Intersystems provarono, riuscendoci, a rendere più liquido e meno ardimentoso l’insieme rispetto alle uscite precedenti. Le frequenze sonore la facevano sempre da padrone, tra oscillatori e relativi riverberi che si amalgamavano con più decisione, contribuendo a una maggiore fruibilità d’ascolto. Trattasi solo d’idea passeggera, dato che in agguato sta sempre la sensazione di assistere a un sermone noise dis-organizzato, nel corso del quale un novello Timothy Leary dà lezioni sulla società del tempo. In un certo senso la band consolidò un modo di fare musica che ricordava una forma narrativa: la voce come principale strumento di battaglia, che serviva per esorcizzare le idee e metterle al servizio di quei pochi fortunati – o coraggiosi, a seconda dei punti di vista – capaci di apprezzare tali elucubrazioni.

Fra i tre, Free Psychedelic Poster Inside rimane certamente l’album più accessibile. Naturalmente il solito, attentissimo Julian Cope non si lasciò sfuggire una sua fantasiosa disamina sulla prima ristampa (avvenuta per merito della tedesca Streamline nel 1994) e scrisse: E se vi state facendo domande sul “Free Psychedelic Poster”… è un foglio di colore viola solido, al massimo della luminosità di un violetto più scuro, quasi nero, in fondo. Uno scherzo? Un inganno? O una perfetta rappresentazione visiva di una delle più dense e oblique raccolte di suoni di sempre?