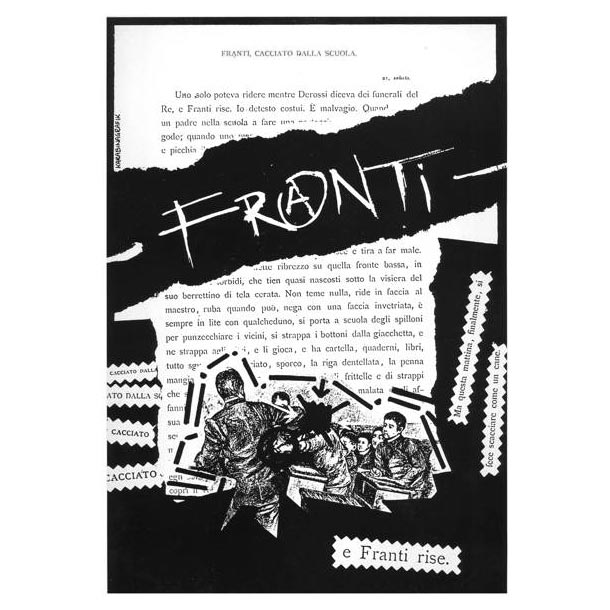

Accendere un fuoco e andare via… omaggio ai Franti e intervista a Stefano Giaccone

Torino, a cavallo degli anni Ottanta si registra l’onda lunga di un effimero benessere economico, che si riflette in abitazioni che spuntano come funghi, i primi viaggi degli operai fuori dai patri confini e le automobili che sono più usa e getta di un kleenex. In verità è proprio all’inizio di quel decennio che si assiste a una delle prime grosse crisi di mamma Fiat, che tiene per la giugulare la città, costringendola a crescere secondo i propri dettami “ideologici”: gli effetti collaterali di tale politica si vedono in parte ancora dopo anni.

Città delle lotte e della crisi la ex capitale sabauda, che ingloba a fatica dosi massicce di immigrazione prima interna (dal Sud tutto, dal Veneto, dall’Emilia Romagna persino), successivamente dall’Est Europa e dal Maghreb, e che sviluppa un forte senso di rivincita verso il potere (che qui esiste per davvero e opera indisturbato), non a caso i centri sociali e i media più agguerriti nascono e cessano l’attività qui, per esempio Prinz Eugen, C.S.A. Murazzi, Kinoz Occupato, e molti di loro tutt’ora operano (El Paso, C.S.O.A. Gabrio, Askatasuna, Asilo Occupato, Nautilus Edizioni, Radio Blackout). Metropoli nella quale nascono e si sviluppano realtà culturali interessanti, restando nella musica: il punk, l’autoproduzione, la Meccano Records (poi Toast) e la Blu Bus Records dei Kina e dei Franti, infine i primi timidi singulti new wave, in contemporanea con molte città del Nord (Pordenone e Bologna in testa) e soprattutto loro, gli appena citati Franti. Gruppo aperto, collettivo composto da musicisti in grado di suonare per la collettività, che è stato soprattutto un faro nero per i dropout dell’epoca. Quel faro che ancora oggi, dopo che sono cambiate mille cose, in particolare nel mercato, non smette di illuminare, e che lavora sottotraccia nelle orecchie dei più attenti fruitori di musiche altre (anche alternative si può dire, a maggior ragione perché loro lo sono stati per davvero…). Stefano Giaccone è tuttora attivo con progetti generosi (Lalli invece pare sia in stand by dopo il progetto Elìa col sodale Pietro Salizzoni), sempre in disparte se ci fate caso, segnato nel profondo da un preciso e complesso periodo storico.

Gli inizi e l’affermazione

Due pezzi, “No Future” e “Last Blues” (quest’ultimo su testo di Cesare Pavese), sono l’esordio del gruppo di Lalli, Stefano Giaccone, Vanni Picciuolo, Massimo D’Ambrosio e Marco Ciari. Due canzoni che sono manifesto programmatico della band: la mancanza di futuro, là dove si consuma un dramma, quello dello sviluppo sfrenato e della sua fase decadente, e il blues, musica della tristezza per antonomasia, passione di tutti i componenti della band, fomentata probabilmente da Giaccone, nato negli Stati Uniti e appassionato delle musiche delle origini.

Sono anni tumultuosi, quelli, un periodo nel quale alcune proposte incominciano a mescolarsi anche con l’elettronica, e si prende coscienza dei reali cambiamenti che la società sta vivendo sulla propria pelle (i reflussi del post-industrialismo, la difficoltà di integrarsi in una realtà dura come quella torinese). Non a caso il lavoro successivo è uno split coi concittadini Contrazione, band di stampo hardcore-punk che ha segnato profondamente la scena italiana, pur restando maggiormente defilata rispetto per esempio ai Negazione. Poco male, questo gruppo non se ne cura, e porta avanti il suo discorso pieno di disgusto per una realtà che non accetta, trovando nei Franti il giusto contraltare per metterlo in risalto. Lo ripetiamo, il disagio che aleggia in una città che è stata popolata a forza e successivamente abbandonata a se stessa non poteva che far nascere proposte simili. Qui i pezzi dei Franti sono sei, inclusa una versione live di “Io Nella Notte”. Doveroso segnalare anche l’incendiaria riproposizione di “Gates Of Eden” di Bob Dylan, o il fuoco incrociato di “Questa È L’Ora” e la dolce “Quesiti Da Sciogliere”. Nel proseguire lungo un cammino personale e sempre “non riconciliato”, con Luna Nera il gruppo tenta la carta dell’affrancamento da modelli sì interessanti e figli delle urgenze del momento, nutrendo però una voglia di crescere e attuare un palese cambiamento stilistico. Il titolo è di per sé un piccolo capolavoro di poesia, le canzoni sono più complesse, e si notano da subito inaspettate evoluzioni. Come anticipato, un lavoro che parte con un pezzo come “No Future”, che è pura angst metropolitana e che unisce blues e punk come solo i migliori Gun Club hanno saputo fare, non può che essere accolto bene. All’epoca non doveva essere esattamente così però, visto che la band rimane in un limbo che dura qualche anno, riuscendo comunque a farsi notare in quei circuiti più carbonari che resistono alle leggi di mercato e vivono senza troppi mezzi, come in una realtà “parallela”. Sopravvivere con dignità, dunque, lottare per un tenore di vita più decoroso, consapevoli del dolore che sta attorno: un pezzo come questo rimarrà nella storia della musica italiana, crediamo sia il caso di dargli il giusto peso. Dicevamo della eterogeneità delle composizioni: “Lasciateci Sentire Ora” è flusso di coscienza notturno e cupo, con quelle note di fender rhodes che puntellano le parole pesanti del testo. “Chiara Realizzazione Di Ryonen”, con raddoppio della voce e declamatorio incedere di Lalli, è invece una sorta di esperimento sulla forma canzone, col sax in modalità free e le corde pizzicate di un’acustica (il titolo peraltro è di una bellezza struggente). “Joey” è ancora poetico racconto immerso in traiettorie sbilenche, figlie di un sentire comune al migliore giro prog italiano (Area in primis), infatti “Vento Rosso” è esattamente quella cosa, e “Preachin’ Blues” è il sentito omaggio in forma di cow-punk quasi più cerebrale di un pezzo di Robert Johnson. “Only A New Film” è invece novelty song dal sapore classico, più orecchiabile, ma sempre in linea con l’idea iniziale della band, che era appunto quella di allargare il proprio raggio d’azione. Un’uscita importante, insomma, che si immette in un solco che i Franti continueranno a tracciare per qualche anno ancora, prima di assistere allo smembramento in altri progetti singoli (Environs, Howt Castle, Orsi Lucille, Panico).

Dicevamo dei cambiamenti in atto: il successivo Il Giardino Delle Quindici Pietre compie un ulteriore passo verso quell’orizzonte che la band sembra cercare per portarsi verso una riconciliazione con la realtà, che di fatto non si completerà mai. L’incipit è spiazzante, visto che “Il Battito Del Cuore” è strumentale reggae in piena regola: chitarre stoppate, drumming come si conviene, e fiati che fanno la melodia centrale, senza dimenticare le pulsazioni del basso, che chiudono un pezzo diremmo spiazzante. Si torna alle origini invece con “Acqua Di Luna” (qui Lalli gorgheggia senza strafare) e c’è pure la notevole “L’Uomo Sul Balcone Di Beckett”, altra storia e altro modo di reinterpretare la forma canzone sempre con un piglio free (e qui tornano i fantasmi di Area e Stormy Six), infatti il sax di Giaccone regna sovrano con un tocco parecchio sensuale. Rigurgiti punk riaffiorano prepotenti in “Hollywood Army / Big Black Mothers”, ma trovano spazio pure il breve divertissement di “Ai Negazione” e l’omaggio a Demetrio Stratos in “Micrò Micrò”.

Il tutto perciò si circoscrive a una manciata di dischi che vedono la luce in circa quattro anni, giusto il tempo di accendere la miccia e abbandonare il proscenio (ma è più una pausa di riflessione). Sono comunque sufficienti a fare dei Franti un esempio da seguire per la scena “diy” italiana. Nel 1987 la Blu Bus, etichetta che è direttamente gestita dalla band e dagli amici valdostani Kina, decide di raccogliere l’intera discografia in formato lp. La raccolta si potrà trovare successivamente in cd e uscirà in due tempi diversi. Va aggiunto che il doppio pubblicato, Non Classificato, contiene anche una serie di pezzi inediti (l’ep Del Salto Dell’Ascia Sul Legno, articolata serie di bozzetti degna di nota) e segna la fine discografica della band. In ultimo va menzionata l’uscita postuma per A/Rivista Anarchica di “Estamos En Todas Partes”, altra raccolta che include tracce live e radiofoniche, ma di fatto è un compendio adatto per lo più ai collezionisti (con belle illustrazioni di Paper Resistance).

La fine di una storia e le esperienze soliste

Sono passati un po’ di anni e Lalli e Giaccone, come dicevamo, cominciano il loro percorso verso una forma di cantautorato sempre “barricadero”, ma più ragionato (nonché vicino ad autori come Fabrizio De André e Ivano Fossati). Il paese nel frattempo è cambiato profondamente, ma le esperienze di autogestione si affermano ancora per quello che possono. Per alcuni di loro arrivano famiglie e decisioni personali importanti. La scia della band, però, non smette di influenzare l’underground, che nel frattempo cambia e si sviluppa, esprimendo realtà a loro magari antitetiche ma sempre vive (CCCP Fedeli Alla Linea/CSI, poi Massimo Volume, Fluxus, solo per fare qualche nome.). Lalli diventa pure attrice per il regista piemontese Daniele Gaglianone in “Nemmeno Il Destino” (2004) e per Mimmo Calopresti (la sua “Preferisco Il Rumore Del Mare”, che dà il titolo al film del regista di origini calabresi e presente in All’Improvviso Nella Mia Stanza, è pezzo struggente). Giaccone dal canto suo pubblica dischi con altri progetti e a suo nome, sempre con grande passione e voglia di guardarsi attorno.

Torino, 18/11/2013: intervista a Stefano Giaccone

Ci incontriamo nella stazione di Porta Nuova, ma scegliamo di trovare subito un bar più tranquillo per fare due chiacchiere. Gli chiedo, sempre gentile e disponibile, di come sta Lalli, e parliamo in particolare della città dove entrambi si vive. Prima di iniziare accenniamo, tra la altre cose, ai suoi nuovi progetti, ma si parla anche di CSI-CCCP, di reunion… poi incominciamo davanti a un caffè a ripercorrere la storia di una band che tanto ha dato al nostro underground.

Come arrivi a Torino?

Stefano Giaccone: Semplice, la mia famiglia è di Torino, mio padre lavorava per la Fiat negli Stati Uniti, e poi quando mio fratello aveva dieci anni ed io sette siamo tornati in città.

Incominci a suonare abbastanza presto, vero?

Sì, la musica mi è sempre piaciuta, ho iniziato col flauto traverso, poi il sassofono quasi subito, ho studiato poco, pochissimo composizione, e poi parecchio dopo, forse avevo già diciannove anni ma anche meno, mi sono fatto insegnare un po’ di accordi da un mio amico. Sono partito e sono rimasto lì.

Quando avete formato i Franti avete deciso di operare in un ambito di autoproduzione, più indipendente, o magari avete anche provato a sondare altri canali? Immagino però che facevate un discorso ben preciso, quindi siete rimasti in quell’alveo…

Sì, ma come spesso succede è un misto di una decisione autonoma e di un consapevole cammino in un certa strada, e dall’altro la contingenza generazionale, perché noi venivamo da un mondo della musica dove questa era fatta da professionisti, c’erano le case discografiche, quelle famose, e non c’era la possibilità di fare diversamente. C’erano state delle cose, degli esperimenti, ogni tanto certe case discografiche…

La Cramps per esempio, no?

Sì, ma quella era distribuita già ad un certo livello, come tutti gli altri dischi. Da un lato c’era questa realtà, quindi noi venivamo di lì, quando abbiamo iniziato eravamo proprio sullo spigolo di questi cambiamenti, per cui sì, c’erano delle cassette che giravano, c’erano stati anche dei 45 giri, non è che non ci fosse stato niente. Non se ne sapeva un granché, e poi comunque quella non era una strada praticabile per noi allora. Abbiamo cambiato idea molto in fretta, e poi le cose hanno avuto un’accelerazione improvvisa. Quando abbiamo incominciato, la situazione per noi era difficile, per registrare e fare dei concerti ci volevano mega impianti, un sacco di soldi, dovevi andare in una casa discografica, c’era una trafila precedente, l’autoproduzione era una parola che non si usava nemmeno. Il tutto è cambiato molto in fretta, ovviamente.

Il vostro esordio sta tra la fine dei settanta e l’inizio degli Ottanta, no, proprio in quel crinale?

Esatto, poi c’è voluto un po’ di tempo, i primi dischi autoprodotti di quella scena lì, diciamo del rock. C’erano state delle altre cose, soprattutto della musica militante, il canto politico, ma noi abbiamo fatto questa cassetta che era in sostanza una specie di regalo che volevamo farci, ma la cosa finiva lì. Poi però proprio in quei mesi hanno incominciato ad uscire delle fanzine, il cinema alternativo, i fumetti, certa musica, sono venuti a suonare in Italia i Clash, poi ha cominciato ad uscire Rockerilla, sono successe varie cose insomma. Si andava a Berlino, si andava ad Amsterdam, sono cominciate ad arrivare un po’ di notizie, di cose nuove, quindi, è venuta in Italia Patti Smith.

In città c’erano molte band che cercavano di farsi conoscere: Negazione, Contrazione, Nerorgasmo, tutta quella parte più legata al punk e all’hardcore, e già veniamo agli anni Ottanta. Voi come vi relazionate con loro? Vi conoscevate, avevate rapporti di amicizia?

Sì, li abbiamo conosciuti per due principali fattori: uno, perché il chitarrista dei Franti, Vanni, era un professore di scuole tecniche e quindi praticamente conosceva un sacco di ragazzi, perché ogni anno ne vedeva di nuovi. Due perché poi c’erano dei festival di quartiere, le prime cooperative che si occupavano di cultura giovanile, e anche i primi concerti punk autogestiti in cui ci si incontrava e si suonava negli stessi posti. All’inizio però i punk qua a Torino si trovavano in una discoteca, ma ne avevano cambiate due/tre perché poi li mandavano via, i gestori non erano contenti ed ecco, questo primissimo periodo noi ce lo siamo persi perché non avevamo dei rapporti diretti. Ricordo poi un evento importante, Rock Contro Il Nucleare, che aveva anche un film, ad Architettura Occupata. Lì gruppi di provenienza ed età diverse si incrociano e nasce qualcosa.

Un’altra cosa che volevo sottolineare è che normalmente si associa la musica dei Franti a un immaginario preciso e a istanze punk, però se ascolti bene i pezzi non è esattamente cosi, anzi. Ci sono il blues, l’amore per l’America, i cantautori. Questa secondo me è una caratteristica/peculiarità della band, che viene invece sbrigativamente associata a una scena, ma di fatto poi non è cosi.

Sì certo, ma lo è stato anche allora. Noi ci muovevamo in quell’ambito lì, che era un ambito, giudicandolo oggi, tutto sommato abbastanza aperto ad elementi non spuri come noi. Non dappertutto era cosi però, anche in alcuni posti ed alcune zone italiane non è stato cosi, per esempio c’era spazio per un gruppo come il nostro, o per gli I Refuse It, i Detonazione, i Detriti. Noi non abbiamo mai suonato punk, tra l’altro per noi non è mai stato – e credo per altri gruppi che ci circondavano – un genere musicale. Quello che dico ancora adesso: è un modo di vivere, di guardare il mondo. Infatti proprio l’altro giorno mi hanno intervistato per un concerto che ho fatto in Val d’Aosta, dove ho detto: io “sono” punk, non sono un “punk”, non lo sono mai stato e non ho mai suonato musica di quel tipo, che è diventata un genere musicale e quindi è morta. La forza del punk era proprio il fatto di non essere un vero e proprio genere musicale; poi ci sono alcuni personaggi, autoproclamatisi eroi del punk, anche di allora, che mi direbbero che io ho sempre confuso politica e sociologia con la musica. Bene, nessun problema, punti di vista

Torniamo alla band. La vostra è una storia piuttosto breve, avete suonato per pochi anni, però poi continuate sempre con gli stessi componenti, ma con nomi diversi. Come mai questa scelta? Perché i Franti finiscono?

Beh, apriamo una porta ostica, diciamo. Mah, io direi che, anche qui, è un sovrapporsi di questioni diciamo anche personali. Noi avevamo qualche anno in più delle persone che ci circondavano, per cui eravamo tutti quanti inseriti nel mondo del lavoro o del non-lavoro, avevamo questioni legate ai genitori, agli spostamenti. A parte il batterista, abbiamo abitato tutti insieme per un paio d’anni, che sono stati poi gli ultimi due anni della band, e però anche questo ha sancito la fine del gruppo, perché era difficilissimo praticare quella strada, ma è stata anche la dimostrazione che Franti era stata una scelta, una strada esistenziale, a 360 gradi, che abbiamo cercato di praticare. In Italia ci sono delle difficoltà ma anche un’attitudine diversa, cioè cose come le abbiamo fatte noi in Olanda, in Germania, sono state fatte anche in Italia, non quanto nel nord Europa però; noi abbiamo un’altra testa, un altro modo di vivere, siamo anche meno garantiti da un punto di vista sociale, no? Questo è stato uno dei motivi, quindi personale ecco. Altro motivo è che non volevamo farci “impallinare”, e quindi quando siamo diventati quel gruppo lì, quando siamo stati identificati dal piccolissimo ed abbastanza miserrimo business del rock italiano, abbiamo cambiato nome. Come diciamo nella canzone, “accendere un fuoco e andare via” (cita “Questa È L’Ora”, ndr), è quello che abbiamo fatto. Anche lì poi in realtà abbiamo continuato a suonare in altre storie, in alcune insieme in alcune no, e Franti è diventato più uno spirito, un modo di stare dentro le cose che non il nome di un progetto. Anche su questo forse oggi non è che la penso in maniera diversa, ma mi rendo anche conto che personalmente penso che gli spiriti sono reali, sono importanti, culture secondo me più in salute di quella nostra come quelle orientali, anche africane, hanno un rapporto con gli spiriti molto importante, però hanno anche imparato a tenerseli vicini questi spiriti, e a saperli seppellire e disseppellire in un modo consapevole. Ed io invece credo che noi questo non l’abbiamo fatto.

È vera questa cosa, perché molte volte si ha un’idea della band che sforna una serie di dischi, dove in fondo non ci sono neanche delle storie dietro, quasi ci sono solo i dischi e basta. Vero è che per un fan che adora un gruppo questo è tutto, ma spesso il tutto è solo “industria” insomma.

Sì, per chi è entrato in quella storia lì, si. Non lo è stato per noi. Voglio dire: anche lì, il 51 per cento è perché non ci hanno cagato e il 49 per cento perché non l’abbiamo voluto. Facendo certe scelte è possibile. In ogni situazione della vita hai di fronte delle scelte che sono limitate, però che sono “varie”, difficilmente ce n’è poi solo una proprio. Se continui però, che ne so, sempre a preferirne di un certo tipo, finisci per uscire fuori da un dato ambito, quindi non è che te ne puoi lamentare, e infatti non me ne lamento (ride, ndr).

In questo periodo ascolti delle cose italiane che ti piacciono? Segui il nostro underground, o non senti l’esigenza di porgere l’attenzione su qualcosa in particolare?

Mah, se parliamo di musica, quella più vicina a me sì, o perché me li danno ai concerti, allora le ascolto con attenzione di solito, oppure perché Giovanni Risso degli Airportman, che è uno che segue, compra le riviste e i cd, ogni tanto mi fa dei pacchettini e mi dice di ascoltare certe cose. Questo lo faccio, di mio invece da anni ascolto – e lo so, sembrerà assurdo – musica classica e contemporanea italiana. La ascoltavo anche da ragazzo, poi per molto tempo l’ho messa da parte. Cose come Bruno Maderna, Luigi Nono, Sylvano Bussotti, Luciano Berio. Mi interessa quel periodo storico, cosa proponevano gli intellettuali e l’accademia dell’epoca, che è stata un periodo di rottura molto importante e fecondo. Ascolto poi sempre musica classica, il jazz e il blues, però non è che compro cose nuove. Seguo gli artisti “vecchi” che mi interessano da sempre: Leonard Cohen, Laurie Anderson, Bob Dylan perché lo ascolta mio fratello, ascolto la Callas, Debussy.

A proposito di cose contemporanee. È uscito un tributo ai Fluxus, una importante band torinese dei Novanta, ma ce n’è stato uno anche per i Franti. Ti è piaciuto?

Sì, era molto bello e ci ha fatto molto piacere. Ci ho anche partecipato, e secondo me la cover peggiore era proprio la nostra! Sì, dei Fluxus conosco di nome Luca Pastore, che è un bravo videomaker. Conosco il loro primo disco, uscito per Il Manifesto mi pare. Lavoravo da Backdoor (storico negozio di dischi gestito da Maurizio Blatto di Rumore, ndr), ed era negli scaffali. Ogni tanto chiedo scusa ancora adesso, per un paio di anni credo di essere stato il negoziante di dischi più antipatico d’Italia, ho vinto dei premi per questo (ridiamo entrambi, ndr).

Perché?

Perché non ne potevo più! Ogni tanto mi dicono ancora: ti ricordi che venivo da Backdoor? Ed io: guarda, ti chiedo subito scusa! E loro: ma perché? Non importa, ti chiedo scusa comunque (continuiamo a ridere, ndr).

In ultimo, secondo te cosa è rimasto dei Franti oggi? Hai dei riscontri?

Intendi della band o più in generale?

Sì dico, in generale, se se ne parla ancora in giro, se ci sono ancora appassionati che vi seguono…

Sì, sì, chiaramente sempre in un ambito molto ristretto. Sono andato alla presentazione di un libro, peraltro molto bello, di Livia Satriano, “No Wave (Contorsionismi e Sperimentazioni dal CBGB al Tenax)”, dove si parla anche dei Franti. Il libro m’è piaciuto, devo dire che proprio l’inclusione dei Franti è da un punto di vista strettamente musicale interessante ma anche “discutibile”, però credo fosse giustificato inserirli perché anche lì, la no wave, una ricerca nel suono, un’attitudine di ricerca c’era, e secondo me i Franti ci stavano dentro. In Italia non è che ci sia stato poi cosi tanto, c’è stata molta “imitazione”, no? Non che i Franti non abbiano imitato, magari delle cose diverse e con un paniere più largo, diciamo, però anche noi voglio dire… Insomma di creativo totale ne nasce uno ogni dieci anni, quindi non far parte di quel gruppo ristretto mi sembra anche giusto, però il modo in cui abbiamo centrifugato il tutto, come l’abbiamo tirato fuori noi, soprattutto per la storia a posteriori, che abbiamo avuto dopo, anche separatamente, secondo me giustifica il fatto che se parliamo di un gruppo che ha fatto, che è entrato “dentro”, in profondità anche nelle musiche di allora, per uscirne fuori con qualcosa di interessante, secondo me questa è una cosa che si può dire, cioè senza dare giudizi di valore. Un po’ come succedeva coi Velvet Underground (ovviamente il paragone finisce qua): tutti ne parlavano, pochissimi ne compravano i dischi, e a pochissimi piacevano. Poi certo, sono diventati un’altra roba, quasi una strada obbligata, mentre i Franti anche, per dirti… Incontro spesso della gente che mi dice – dopo tutti questi anni che ne sento parlare mi sono fatto due palle così – “finalmente sono riuscito a trovare dei dischi” e dicono di aver capito o di non aver capito cosa cazzo facevamo! D’altronde non lo capivamo neanche noi, perché era tutta una roba in movimento, erano come delle istantanee, e quindi ci sono delle cose veramente “fuori fuoco”, suggestioni che arrivavano là per là insomma. Quello che è rimasto forse da un lato è un atteggiamento critico nei confronti dell’industria dell’intrattenimento – che da noi è quello che è – e comunque noi abbiamo creduto, con altri, che fosse possibile starne fuori, poi forse ci siamo anche un po’ illusi, ma avevamo ragione. L’altro giorno ho letto una citazione proprio di Jerry Rubin, uno degli attivisti americani più celebri (l’autore del manuale di controcultura Do It!, ndr), che diceva: “eravamo molto ingenui, abbiamo fatto molti errori, però avevamo ragione”. Per fare quella musica in un certo modo dovevamo vivere in un certo modo, e questa è una cosa che in Italia è estremamente difficile da fare.