Sinéad O’Connor: non c’è nient’altro da bruciare

Sinéad O’Connor è morta due giorni fa, a cinquantasei anni.

Verrà ricordata soprattutto per “Nothing Compares 2 U”, quel pezzo strappacuore con un video fosco, invernale, che la portò al successo planetario: un successo così pervasivo da arrivare fino al mio walkman Sony vinto con i punti delle merendine Urrà, nella Quarto Oggiaro dei primissimi anni Novanta.

Cosa possa essere stata Sinéad O’Connor per una ragazzina della periferia milanese, preadolescente e poco conforme al suo genere (e quanto ancora la sua presenza permei il mio modo di stare nella musica da almeno trent’anni) non posso raccontarlo se non partendo da una foto del pontefice Giovanni Paolo II, stracciata durante un’esibizione al Saturday Night Live.

A quel punto della sua vita, Sinéad era all’apice della sua carriera. Aveva esordito cinque anni prima con The Lion And The Cobra e poi venduto uno sfacelo con “Nothing Compares 2 U”. Poi, per sparigliare le carte e togliersi uno sfizio, aveva pubblicato un disco di standard jazz e dimostrato, se ce n’era ancora bisogno, che poteva fare tutto, ma proprio tutto, con la sua voce.

Eppure, per me e per molti italiani, poco concentrati sulla musica e molto sui fatti di costume, Sinéad nacque quella sera, come una ragazzina coi capelli rasati a zero che strappava la foto del papa.

Nel 1992.

Andatevela a vedere, Sinéad giovanissima che canta quel suo capolavoro di datatissimo college rock che è “Mandinka”.

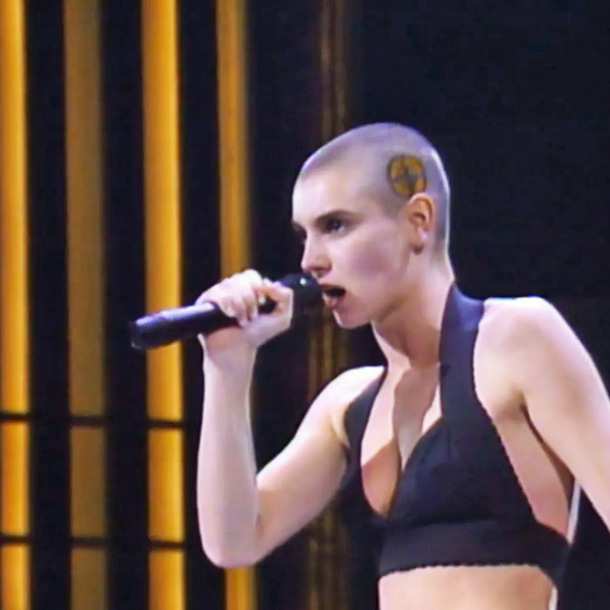

Guardatela cantarlo ai Grammy dell’89: niente menate, imbarazzo iniziale soverchiato dall’energia dell’esserci, tatuaggio temporaneo sulla testa per sostenere i Public Enemy e le lotte per la rappresentazione nera di quel periodo. In quei quattro minuti vedrete quello che è stata per me, e per molti di noi. Una che non è mai stata zitta, che ha usato tutto il potere che aveva nelle sue mani per schierarsi politicamente, sempre a favore delle istanze dei più inascoltati. Una che, l’ultima volta che ha preso un premio, a marzo, per celebrare i trent’anni di I Do Not Want What I Haven’t Got, lo ha dedicato alla comunità locale di rifugiati: “venite, siete i benvenuti”.

In pochi mesi la foto strappata generò uno tsunami di proteste che ebbe il suo culmine al Madison Square Garden, in occasione del concerto per i trent’anni di carriera di Bob Dylan. Quella volta i boati e le urla degli spettatori furono così forti da coprire la sua voce. Kris Kristofferson fu mandato sul palco per convincerla a scendere, ma invece di farlo scelse di dirle, a microfono aperto: “Don’t let the bastards get you down”.

“I’m not down”, rispose lei.

Poi solo ostracismo, esilio, chiacchiere sulla sua, reale, instabilità mentale.

Dopo “Mandinka” ai Grammy, cercatela in un video del 2008 in cui canta “Troy”, una canzone complicata, di rivalsa e rigetto nei confronti dell’amore profondo. La vedrete chiaramente provata dagli anni e dalle fatiche ma ancora limpida, vera. È la stessa voce, quella che sentite, la stessa voce che esce da un’altra persona, ferita dagli avvenimenti ma ancora presente.

Cosa sia stato per Sinéad fare musica è chiaro anche solo guardandola, e lei stessa lo racconta molto bene nell’ottimo “Nothing compares”, documentario dell’anno scorso sulla sua vita.

Ogni canzone è stata un passo di liberazione personale, dalla religione impostale nella Magdalene House dove passò una parte della sua adolescenza (e dove nacque il suo interesse per la musica), dai doveri che sempre, e ancora oggi, si appioppano a chi è donna e cantante, dai dolori causati dal suo sentire troppo, vivere troppo, amare, e odiare, troppo, dal suo stare male mai nascosto, anzi, volutamente innalzato a stendardo contro il regime di positività tossica dei nostri anni.

La sua musica, sempre medium contenitore e regolatore delle emozioni, ci ha permesso di osservare da vicino la crescita di una personalità che per tutta la vita è rimasta in bilico fra la liberazione attraverso l’arte e l’autoboicottaggio.

Ora non ci resta che sperare che non venga ricordata solo come vergine sacrificale degli anni Ottanta o come matta convertitasi a tutte le religioni esistenti, ma piuttosto come una che ha elevato il suo corpo a mezzo di espressione totale, regalandoci una prima e diversa rappresentazione di noi stessi, tutti e tutte. Una rappresentazione sfrontata, politica, radicale e radicata.

Ciao Sinéad, non c’è più niente da bruciare, ora. Puoi riposare.

In pace o meno, finalmente, lo decidi tu.

Questo pezzo è stato scritto ascoltando in loop Mandinka, Last Day Of Our Acquaintance, Black Boys On Mopeds, Troy e In This Heart.

La mia playlist personale per ricordarmi ogni sfaccettatura di questa anima imponente e complicata che ha salvato la mia preadolescenza regalandomi un modello diverso di vita, che non avrei mai conosciuto altrimenti.