MANUEL MOTA & DAVID GRUBBS, Lacrau

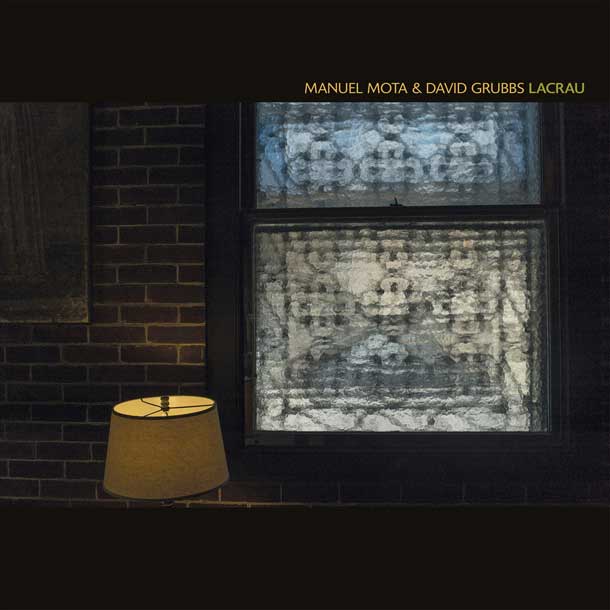

Una finestra opaca, chissà se affacciata su un cinematografico cortile oppure no, e una lampada accesa in una sala che sa di silenzio e di presenza solitaria, vagamente minacciosa. Questa la copertina di Lacrau, disco a quattro mani per David Grubbs (a cui vorremo sempre molto bene per aver dato vita insieme a Re Mida O’Rourke ai Gastr del Sol, restando poi capace di ottime cose anche nella sua ormai lunga carriera solista) e il lusitano Manuel Mota, un musicista riservatissimo e di culto, che ha incrociato le strade di pesi massimi come Phill Niblock ed Okkyung Lee.

Resoconto di un tiepido pomeriggio di fine ottobre nella casa portoghese di Mota, l’album è un brogliaccio di esercizi di zen blues sfatto e rarefatto per chitarre elettriche assorte, dal clima sorvegliato e lievemente incredulo, allucinato e nitido. Movimenti interrogativi, mareggiate sparse, pause; un dialogo a bassa voce tra due strumentisti sensibili e dotati di una voce assolutamente personale. Appostamenti, fughe alla moviola, apnee, racconti impastati di nebbia interiore e codeina, quasi uno slowcore privo di ogni ormeggio e salpato definitivamente verso gli oceani del suono. Qualche apertura melodica fa sobbalzare, vengono toccate proprio le corde perfette, quelle che sanno smuovere i ghiacciai, ma in generale il mood è composto, compito, quasi definitivo, come fosse un’elegia. Sfregamenti di corde, preparativi per il vuoto, esercizi per esistere, requiem per un mondo senza gravità, minuscoli prototipi di paura. Fugaci ombre di un jazz tutto intimo e lunare (il tocco delicato e quasi timido di Mota) e un dimesso sentimento ambient abitano le cinque tracce improvvisate di questo lavoro, come dei San Agustin (se non ve li ricordate, recuperateli assolutamente, il triplo The Expanding Sea per Table Of Elements del 2003 dovrebbe essere prescritto da ogni psicanalista) disidratati e spogliati di ogni velleità (a)ritmica, come un cuore nudo, su un tavolo spoglio, o sotto il pavimento, come nel racconto di Poe. Chitarre spoglie, narrative scabre e minimali, capaci di distillare una poesia infranta e perfetta, densa di stupore filmico, in alcuni frangenti non lontana dalle commoventi miniature del nostro Luciano Cilio. Esplorazioni al rallentatore, senza bussola, vera e propria musica per organi caldi. Che accade e cade come una pioggia sottile, goccia dopo goccia, lentamente come un veleno pericoloso ed inesorabile, come quello dello scorpione (Lacrau in portoghese) del titolo. Un disco a cui abbandonarsi lasciando che la musica si stenda sopra di voi come una coperta, accogliendolo come si accoglie un ricordo, un dolore o l’ennesimo errore.