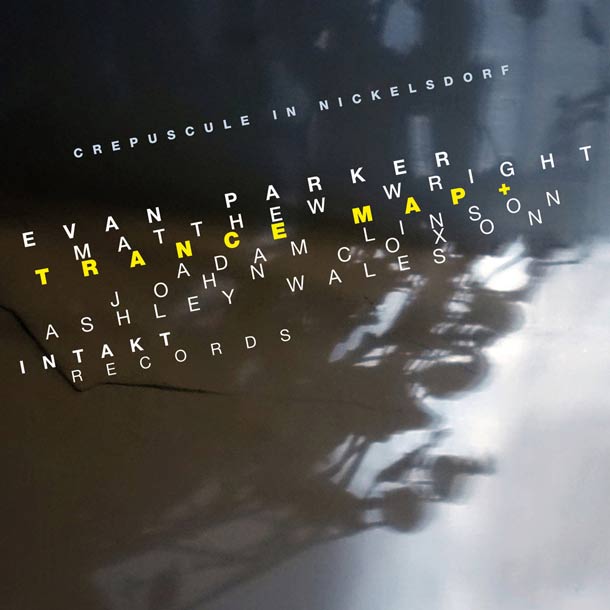

EVAN PARKER, MATTHEW WRIGHT. TRANCE MAP+, Crepuscule In Nickelsdorf

11 Settembre 2001

Il nostro sonno oggi

sarà un compito in classe.

Tema: noi torce.

Svolgimento: ognuno

covi, dormendo, la sua fiamma, accesa

al fuoco morto del televisore.

Valerio Magrelli

Il suono di una fine, di un’apnea. Una implosione alla moviola, o la fine della Storia. Evan Parker raccomanda di ascoltare questo disco, pubblicato dalla solita Intakt di Zurigo, a notte tarda e a basso volume, così da permettere alla musica di indicare la via che conduca attraverso il sonno a sogni bellissimi. E allora sogniamo.

Otto secondi di silenzio, poi passi, in una nebbia indicibile, tra frammenti di ricordi, versi di uccelli in una selva che non ricordavi così fitta e strana. Distanza. Una distanza incolmabile. Come nell’alba di “Stalker” di Tarkovskij. Nella Zona c’è una stanza dove si possono avverare i tuoi desideri più intimi e segreti. Taci. Respira e taci. Non serve altro, ora. Senza gravità. Nel cosmo che abolisce ogni colpa, ogni traccia di passato. Sei complice del Grande Nulla dove un giorno tutti riposeremo. L’epoca delle sinfonie è finita. Ogni discorso è un naufragio. Frasi secche, assertive. Ipotesi, parentesi. Ombre in una notte che non si decide a iniziare. Una veglia lunghissima. Come se dormire bastasse, a cancellare la consapevolezza. Veniamo dall’acqua, ecco perché sappiamo che questa lentissima deriva è il nostro destino. Poi finalmente spariremo, incapaci di imitare la disciplina celeste degli uccelli. Ancorati a terra, vinti dalla gravità. Nel crepuscolo di ogni intenzione.

La notte del 22 luglio 2017, allo storico Festival Konfrontationen di Nickelsdorf, Evan Parker (sax soprano), Matthew Wright (giradischi e live sampling), Adam Linson (contrabbasso ed elettronica), John Coxon (giradischi ed elettronica) e Ashley Wales (elettronica), hanno tradotto in suono i canti del limbo della Divina Commedia. Satori, rumori, una vaghissima aura di minaccia che non esplode mai, un allarme metafisico, quasi un’austera, lievissima nausea del mondo. Musica che pare provenire da un corpo senza organi, suonata da macchine spente, come echi, bava di elettricità impastata con quanto resta del nostro respiro, in quest’epoca sparpagliata.

I fantasmi di Philip Jeck, la ruggine della storia che ha abbandonato ogni maiuscola, la memoria, la cenere di secoli di musica: l’ennesimo incontro magico degli uomini dietro la sigla Spring Heel Jack (Coxon e Wales) con le menti più illuminate del jazz. La perfezione dei meccanismi rotti. La meraviglia della rovina. L’estasi del fallimento, della scomparsa. Il suono di terre spopolate, vastissime. Qui una volta c’era l’uomo. Ora resta solo la musica di un mondo post-catastrofe, dove vagare alla ricerca di una remota salvezza, come ne “La Strada” di Cormac McCarthy. Fai attenzione, figlio mio, loro sono dappertutto. Corri, non ti voltare. Come Danny in “Shining”. La luccicanza. La mia fiamma è la tua fiamma. Noi torce. Un labirinto in cui perdersi e sprofondare, quasi un oceano. Per poi ricominciare dal suono di una fine, di un’apnea. Otto secondi di silenzio, poi passi, in una nebbia indicibile. Ancora, e ancora. Al fuoco morto del televisore.